Note di apertura: "Fate chiasso!" (Ivana Barbacci)

Un anno con don Milani: Il mio Don Lorenzo in tre righe (Raffaele Mantegazza)

Il mondo intorno: La differenza tra un buon leader e uno grande (Emidio Pichelan)

Con gli occhi della storia: I difficili equilibri del sistema politico italiano (Paolo Acanfora)

Una scuola per Lucignolo: Non ti sarà chiesto nulla che tu non sia in grado di fare (Raffaele Mantegazza)

Conoscere la nostra scuola: Una scuola in ogni angolo del Paese (Reginaldo Palermo)

Strumenti per il mestiere: Innanzi tutto il progetto educativo/2 (Donato De Silvestri)

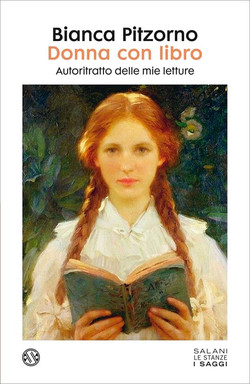

Una pagina d'autore: Pitzorno: Donna con libro (Leonarda Tola)

Zibaldone minimo: Peccato! (Gianni Gasparini)

Il mese sindacale

Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it

"Fate chiasso!"

di Ivana Barbacci

Sono tempi segnati da incertezza, inquietudine, angoscia, quelli che viviamo. Per tanti e diversi motivi. La guerra anzitutto, così vicina al cuore dell’Europa, così esposta al rischio di degenerare in un conflitto globale dalle conseguenze catastrofiche; le sue ricadute di natura economica, con effetti destinati a colpire più duramente le fasce sociali più deboli, sommati a quelli già prodotti da oltre due anni di pandemia, un’emergenza su scala planetaria che fatichiamo a lasciarci alle spalle. E si potrebbe continuare, in un elenco di fronte al quale si fa molta fatica a non essere sopraffatti da sfiducia, sconforto, rassegnazione.

Prezioso, allora, il richiamo potente che nel nome di Francesco ci viene in questi giorni. Un richiamo alla fiducia e alla speranza, di cui ciascuno è chiamato a farsi, in prima persona, promotore e costruttore attivo. Francesco, il Santo patrono d’Italia che festeggiamo in questo mese, è anche il nome che scelse per sé Jorge Mario Bergoglio quando fu eletto papa, quasi dieci anni fa. Una scelta il cui significato, da subito piuttosto evidente, si è fatto via via più chiaro nello svolgersi di un pontificato che assume ogni giorno di più una dimensione profetica per la chiesa e per il mondo, diventando per tutti un punto di riferimento essenziale.

Un ministero profondamente “incarnato”, quello di Papa Francesco: nel senso con cui il termine viene usato nella terza delle “indicazioni” contenute nell’intervento rivolto il 24 settembre scorso ai partecipanti all’evento di “Economy of Francesco” ad Assisi. Con l’invito a tradurre “gli ideali, i desideri, i valori in opere concrete”: così ha fatto, ci dice il Papa, chi ha saputo lasciare una buona impronta nei momenti cruciali della storia.

Sulle emergenze che condizionano i destini dell’umanità il messaggio di papa Francesco è giunto sempre puntuale ed è stato ogni volta forte e chiaro. Lo ha fatto con l’enciclica Laudato si’ per il tema dell’ambiente, dove la “cura del creato” si declina in un intreccio molto stretto fra dimensione ecologica e sociale, e successivamente (ma in una successione che non è solo cronologica) con la lettera del 1° maggio 2019 da cui prende avvio l’esperienza di “Economy of Francesco”, con l’invito rivolto a giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo, a “studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”.

Domenica scorsa una tappa importante del percorso delineato in quella lettera si è compiuto, con la firma di un Patto che impegna, “singolarmente e tutti insieme”, a promuovere, “un processo di cambiamento globale che veda in comunione di intenti non solo quanti hanno il dono della fede, ma tutti gli uomini di buona volontà, al di là delle differenze di credo e di nazionalità, uniti da un ideale di fraternità attento soprattutto ai poveri e agli esclusi”. Il Patto è stato sottoscritto, insieme a una giovane in rappresentanza di tutti coloro che dal 2019 a oggi hanno animato le diverse attività di EOF, dallo stesso Papa Francesco. Il testo è ispirato a quella che potremmo definire una “radicalità evangelica”, tanto da poter apparire, a prima vista, utopico. E tuttavia delinea un orizzonte di senso che interroga, chiamandole in causa, le nostre coscienze, ponendosi come fondamentale “pietra di paragone” per i nostri comportamenti, individuali e collettivi, e per le nostre scelte.

Presentando "The Economy of Francesco. Il racconto dei protagonisti per una nuova economia" (edito da Vita e Pensiero con Avvenire), un libro che raccoglie testimonianze di donne e uomini impegnati in tutto il mondo a sostenere l’esperienza di EOF, Luigino Bruni spiega le ragioni che hanno indotto Papa Francesco a scegliere i giovani come risorsa fondamentale per un progetto di cambiamento nel quale ciascuno è chiamato a caricare sulle proprie spalle le sorti del mondo. “I giovani – scrive Bruni - hanno alcune risorse che sono attive finché si è giovani. La prima è la gratuità”, che anche negli adulti e nei vecchi a volte sopravvive, ma per i giovani costituisce una sorta di “vocazione naturale”. Soprattutto, i giovani non subiscono gli effetti paralizzanti del ‘principio di realtà’: “Siamo ancora giovani fino a quando davanti ad un mondo che non ci piace speriamo e pensiamo di poterlo cambiare. Quando iniziamo a dire ‘questa è la realtà’ e poi ci fermiamo, la giovinezza è finita”.

Nel nome di Francesco, che accomuna a distanza di ottocento anni un giovane frate di Assisi e un pontefice ultraottuagenario, quello che ci viene rivolto è un invito a leggere le vicende del mondo “con gli occhi dei più poveri”, per “non essere complici di un’economia che uccide”. Parole che scuotono: dirette, dure, pesanti. Che ci caricano di una grande responsabilità, come singoli e anche come organizzazione, nel momento in cui ci viene ricordato che “il lavoro è già la sfida del nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani”.

Gridare con forza le ragioni degli ultimi, perché è partendo da loro che si costruisce la giustizia per tutti, è il senso dell’esortazione rivolta ai giovani di Assisi dal Papa, con una di quelle battute, cariche di spontanea umanità, che non si ritrovano nei testi ufficiali, ma restano così impresse nella mente e nel cuore di chi le ascolta: “Fate chiasso!”.

Per noi, per me, un’emozione speciale, perché sono le stesse, identiche parole che Papa Francesco ci rivolse nel breve incontro con una nostra delegazione dopo l’Udienza del 2 marzo scorso alla sala Nervi. Un “fate chiasso” che non è certo l’invito a fare confusione, ma piuttosto “chiarezza”: chiarezza sulle cose che non vanno, su situazioni inaccettabili e intollerabili. Considerarle tali è la premessa indispensabile da cui trarre le motivazioni e l’energia necessaria per cambiarle.

A proposito del voto

Trascorsi appena cinque giorni dal voto per le elezioni politiche, i risultati sono noti a tutti e su di essi si stanno moltiplicando, com'è naturale, analisi e commenti. Non ci sembra necessario, in questa fase, aggiungere alle tante anche una nostra valutazione, fermo restando che il nostro ruolo, per come lo intendiamo, ci impegna piuttosto a confrontarci apertamente con chiunque abbia ricevuto un mandato dal corpo elettorale, valutandone in piena autonomia le decisioni concretamente assunte nell'azione legislativa e di governo. Attendiamo dunque di conoscere la composizione del nuovo Esecutivo, con particolare attenzione, ovviamente, per chi ricoprirà l'incarico di Ministro dell'Istruzione.

L'unico dato sul quale ci sembra comunque doveroso un commento è l'ulteriore, preoccupante crescita delle astensioni. I votanti sono stati infatti il 63,79% degli aventi diritto, il 9,15% in meno rispetto a quattro anni fa, quando votò il 72,94% del corpo elettorale. A ciò si aggiunga che le schede non valide (nulle o bianche), che nel 2018 erano state 1.082.296 (il 3,2% dei votanti), sono oggi, a votanti diminuiti, 1.309.901 (4,5%): dati che impongono a tutti, certamente alle forze politiche ma non solo a loro, di interrogarsi sul perché di una così estesa rinuncia dei cittadini a esercitare un diritto che dovrebbe costituire il fondamento di una sana democrazia.

Micromilani. Il mio Don Lorenzo in tre righe

di Raffaele Mantegazza

Parlare di un autore come Don Milani può significare prendere in considerazione tutta la sua opera, sia quella letteraria sia la militanza educativa diretta. È stato fatto in questi anni in modo magistrale da molti biografi e da molti educatori e storici che si sono occupati di questo personaggio. Io vorrei provare un'operazione differente, ovvero considerare una breve citazione di Don Milani come una specie di sintesi, un microcosmo dentro il quale andare a ritrovare i temi e le sfide che questo pedagogo ribelle ha lanciato e continua a lanciare a tutte le comunità educanti. Analizzeremo allora tre righe nelle quali è racchiusa tutta la potenza dell'opera di Milani e nelle quali riluce anche il senso di una riflessione interna al cristianesimo senza mai che questo si riduca a una formula o un insieme di dogmi.

Questa la citazione

Il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i 'segni dei tempi', indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in modo confuso (1)

“Il maestro deve essere profeta”

Milani ha sicuramente in mente la profezia ebraica piuttosto che quella greca: la seconda è infatti lo svelamento di un futuro già scritto, di un percorso obbligato; Edipo non sfuggirà al suo destino, Troia cadrà perché le Porte Scee verranno aperte per far entrare il cavallo. Il profeta ha parlato di un destino già scritto e contro il quale nemmeno gli dèi possono fare nulla. La profezia ebraica è invece spalancata su futuri possibili e mai decisi a priori. Come il maestro, il profeta mostra strade praticabili, da seguire o da inventare, soggette alla scelta dell’allievo: la logica non è “accadrà sicuramente questo, che tu lo voglia o meno”, ma “se tu farai questo, la conseguenza sarà questa”. L’educatore allora ha il compito profetico di sbloccare le strade chiuse, aprire orizzonti, schiudere il possibile nascosto nel futuro. Il maestro è “magis-ter” non perché sia tre volte migliore rispetto all’allievo ma perché lo aiuta a vedere tre volte più lontano rispetto all’impasse nel quale questo può venirsi a trovare.

“Per quanto può”

Perché è chiaro che il maestro da solo non cambia il mondo. Ogni traccia di superomismo, di narcisistica autoaffermazione è pericolosissima in campo educativo. Il maestro che crede di poter cambiare l’Umanità da solo rischia di mettere in atto una situazione all'interno della quale il potere dell'educatore è incontrollabile. Anche l'educazione in generale da sola può fare ben poco: deve connettersi armonicamente con tutti gli altri ambiti dell'attività umana. Ciò significa altresì che anche il maestro ha bisogno di maestri, che l'educazione ha sempre bisogno di una supervisione, di qualcuno che mostri all'educatore la stessa apertura verso il futuro della quale abbiamo parlato sopra. Ma anche che l’educando ha bisogno di più maestri, che non può legarsi a una sola figura carismatica, che deve aprire il suo cuore a tante diverse figure che, se dialogano tra loro, non perdono la loro individualità ma lavorano insieme in un'intesa collettiva.

“Scrutare i segni dei tempi”

Come è noto l'espressione è conciliare e va letta in una dimensione escatologica. I segni dei tempi ci rimandano alle cose ultime, a un progetto di redenzione che il Milani cristiano ha sempre bene davanti agli occhi. Sono realtà di questo mondo che però rimandano al mondo che verrà. In questo caso è la gioventù stessa ad essere un segno dei tempi, e sono la bellezza, la freschezza, l'elasticità dei giovani e delle giovani a regalare a e a mantenere vivo il senso che i tempi stanno cambiando.

The Times they are a-changing cantava un Dylan adolescente più o meno negli stessi anni: il mondo si rinnova e lo fa attraverso i giovani: il miracolo della gioventù è la forza che spinge l'educatore a credere nel fatto che il mondo non è ancora stanco. La gioventù è un’eterna primavera.

“Indovinare”

Un verbo strano, questo, che potrebbe essere frainteso. Non si tratta di essere indovini, maghi, astrologi ma, come direbbe Walter Benjamin, di essere uomini di consiglio. L'educatore prova ad indovinare il futuro dell'educando cercando di immaginare cosa c'è dopo il bivio o il trivio o la rete di strade che il ragazzo sta fronteggiando. L’educatore sblocca il fermo-immagine nel quale il ragazzo si è bloccato e lo spinge ad essere attore e regista del proprio destino. Si tratta insomma di provare a scrivere finali diversi per una vita che a volte sembra essere bloccata, sbloccare un destino che non è mai già scritto in anticipo ma che non è nemmeno totalmente nelle mani dell'uomo, ma che si sostanzia in un'armonia tra un progetto divino e le scelte umane.

“Negli occhi dei ragazzi”

In molte opere del nostro autore, soprattutto nei passaggi più descrittivi, si può cogliere il suo grande innamoramento nei confronti dei giovani. È la fisicità dei ragazzi, la forza penetrante dei loro sguardi ciò che interessa all'educatore. Se proviamo a riflettere su ciò che è accaduto negli ultimi due anni, quando gli occhi dei ragazzi dietro le mascherine hanno concentrato tutta la loro speranza e la loro sofferenza, non possiamo fare a meno di rileggere queste parole con un senso ancora più profondo. I giovani sono belli e la loro bellezza è tipica dell'incompiuto, della promessa, di ciò che potrà essere portato a compimento in un'identità adulta. Vedere la bellezza dei ragazzi e delle ragazze significa cogliere anche la possibilità che diventino adulti pieni di bellezza, anziani colmi di grazia: la gioventù deve essere superata, e l'educatore deve superare la tentazione di fermare l’attimo di bloccare i giovani in una loro bellezza che, se viene oggettivata, tradisce il suo carattere progressivo ed evolutivo.

“Le cose belle”

È la logica del “già e non ancora” quella che presiede all’educazione di Milani. Nel rapporto educativo con i ragazzi c’è già il senso del mondo futuro che però non è ancora del tutto compiuto, in una tensione tra escatologia realizzata ed escatologia attesa che si sembra fortemente pedagogica. Quella che Milani propone è un’educazione estetica ma anche, per ciò stesso, un approccio etico. In nome delle cose belle noi non possiamo permetterci il nichilismo di chi crede che nulla possa cambiare e che tutto sia nulla, il cinismo di chi si adegua al corso del mondo confermandolo e a volte anche superandolo nella sua spietatezza, e ancora la disperazione di chi si nega alla speranza richiamando al fatto che questa storicamente è stata più volte tradita. Le cose belle sono le cose che devono ancora venire, nelle quali abbiamo fiducia, nelle quali crediamo: la conoscenza aggiornata e precisa del corso del mondo ci aiuta a essere scaltri, attenti, vigilanti ma non ci immerge nel nichilismo e nella disperazione proprio in nome della speranza che i ragazzi e le ragazze proiettano su di noi.

“Che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in modo confuso”

Un condannato a morte della Resistenza italiana, in una lettera al figlio, scrive che la lotta contro il fascismo è simile al suo lavoro di falegname, che svolgeva prima di andare in montagna a combattere. È la lotta per un futuro che non vedrà, esattamente come da falegname costruiva letti perché altre persone vi dormissero dentro. Noi vediamo soltanto in modo confuso il mondo che stiamo costruendo, e molto probabilmente non lo vedremo mai direttamente. Ma i ragazzi sì. Come scriveva Kafka: “c’è infinita speranza, ma non per noi”. O forse la nostra speranza è proprio nello sperare e il futuro può dissolvere anche la traccia di pessimismo dell’autore praghese. Stiamo lavorando perché i giovani possano godere di ciò che a noi oggi non è concesso. Loro faranno e vedranno il mondo nuovo, noi molto probabilmente no. Ma esserci stati, avere avuto un senso e un ruolo dentro le loro vite non si potrà mai considerare come indifferente. Come non sono indifferenti le tre righe che abbiamo commentato, sorta di monadi all’interno delle quali si riflette moltiplicato il raggio di luce che proviene da un grande educatore, da un grande maestro, da un grande cristiano.

(1) Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici, Barbiana 18 ottobre 1965

Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana

Un libro su Don Milani, il lavoro e il sindacato

Il sindacato, con l’insegnamento e l’impegno politico, era una delle strade che don Milani indicava ai suoi ragazzi per praticare l’amore e dare finalità alla vita.

Molti allievi del priore di Barbiana hanno seguito questo invito, generazioni di sindacaliste e sindacalisti hanno tratto, e traggono, ispirazione dalle parole e dai gesti del sacerdote fiorentino.

Eppure il rapporto, intensissimo, tra don Milani, la sua scuola e il mondo del lavoro non è tra i più studiati e conosciuti.

Questo testo, a più voci, curato da Francesco Lauria, formatore del Centro Studi Cisl di Fiesole, è stato pensato in ricordo di Michele Gesualdi (allievo del priore e sindacalista).

Il volume racconta di un filo intrecciato tra la collina sul versante nord del Monte Giovi e la scuola di formazione per sindacalisti Cisl che sorge non molto distante, sulle colline che, da Firenze, portano a Fiesole.

Una storia educativa di riscatto, impegno, denuncia e testimonianza che, a partire dai primi sei allievi accolti da don Milani nell’«esilio» di Barbiana, ha incontrato – dal Sessantotto fino a oggi – la dimensione collettiva e plurale della rappresentanza del mondo del lavoro. Giungendo fino a latitudini lontane e a sentieri fecondi e inaspettati.

Scritti di: Annamaria Furlan, Francesco Lauria, Giuseppe Gallo, Sandra Gesualdi, Bruno Manghi, Francesco Scrima, Luigi Lama, Piero Meucci, Flavia Milani Comparetti, Agostino Burberi, Francuccio Gesualdi, Paolo Landi, Maresco Ballini, Michele Gesualdi, Lauro Seriacopi, Franco Bentivogli, Emidio Pichelan, Maurizio Locatelli, Marco Damilano, Elio Pagani, don Lorenzo Milani.

Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana

Nuova Edizione

Francesco Lauria

Edizioni Lavoro – Collana Testimoni, 2019, pagine 280

ISBN: 9788873134541

Prezzo scontato 17,10 €

Prezzo pieno: 18,00 €

Riflessioni sulla contemporaneità

La differenza tra un buon leader e uno grande

di Emidio Pichelan

- Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

La carrozza del Gran cancelliere di Milano Antonio Ferrer procedeva lentamente, aprendosi un varco tra una folla stremata dalla peste e inferocita dalla carestia. “Adelante, Pedro, con juicio”, avanti con giudizio, raccomandava il nobiluomo spagnolo al suo cocchiere; governava i lombardi a suon di “grida” tanto perentorie quanto impotenti. Non credeva in niente, non amava il popolo affidatogli (il suo gregge, per dirla con un linguaggio tradizionale, stridente con la moderna sensibilità), non poteva dare quello che non aveva: il coraggio, anzitutto, e la speranza. Le due gambe sulle quali cammina l’istinto della sopravvivenza del singolo e della comunità.

“Il coraggio”, sentenziava don Abbondio, il re dei pavidi, “uno non se lo può dare”. Magari uno non se lo dà, ma lo impara se c’è un leader che lo insegna, lo scova nei cuori della gente e lo fa brillare come una pietra preziosa. Lo dice la storia da Mosè a Churchill, per indicare due punti facilmente riconoscibili.

Il 13 maggio del 1940, tra qualche sorpresa e più di una perplessità – c’erano politici più “presentabili” e “digeribili” di lui in quel Parlamento di antichissima tradizione – W. Churchill accettava l’incarico di Primo Ministro. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat, scandinava nel discorso di accettazione, non posso offrirvi che sangue, fatica, lacrime e sudore. E una guerra senza quartiere per terra, cielo e mare, fino alla vittoria, “perché senza vittoria non c’è sopravvivenza”. Il re Giorgio V aveva voluto fermamente quel Primo Ministro non più giovanissimo perché nemico dichiarato, irremovibile e implacabile di Hitler.

Tragici gli otto mesi tra il 7 settembre 1940, data del primo bombardamento della City ad opera della Luftwaffe di Goering, e l’11 maggio 1941, data dell’ultimo: la vita quotidiana inglese, urbana e paesana, veniva sconvolta da bombardamenti massicci di giorno e di notte, suoni di sirene pressoché perenni, spari della contraerea, 35 milioni di mascherine antigas distribuite sempre alla portata di mano, incendi devastanti, metropolitana trasformata in rifugi antiaerei, bombe che cadevano e incendi che scoppiavano a Whitehall come al numero 10 di Downing Street come a Chequers e Ditchley, le residenze di campagna a disposizione del Primo Ministro. Londra piangeva la morte di 29.999 cittadini negli 8 mesi d’inferno, 44.652 le vittime in tutto il Regno Unito e 52.370 feriti, tra i morti 5.626 bambini (E. Larson, Splendore e Viltà, trad. italiana Neri Pozza 2020). Con evidente ammirazione annota E. Larson alla fine di un racconto puntuale di quell’anno unico: “contro ogni aspettativa l’Inghilterra resisteva, e i suoi abitanti erano più agguerriti che spaventati. In qualche modo, il Primo Ministro era riuscito a insegnare l’arte del coraggio” (pag. 604). “Quello che sappiamo”, osservava Ian Jacob, assistente segretario militare del gabinetto di guerra sotto Churchill, “è che il Primo Ministro si è dimostrato un leader così straordinario che i cittadini sembravano quasi contenti di affrontare i pericoli e di sfidarli da soli”.

Churchill non inventava nulla. Faceva molto di più: scovava, canalizzava, faceva uscire il coraggio, alimentato dall’istinto di sopravvivenza. Per dirla tutta, non si presentava bene il Primo Ministro: era piuttosto anziano (sessantasei primavere), sovrappeso, un sigaro perennemente penzolante tra le labbra (a quanto pare, perennemente spento), champagne a pranzo e a cena, soprattutto a cena, qualche sorso di whiskey dalla mattina presto, dormiva fino a tardi, si attardava in camera, fasciato nelle sue vestaglie dai coloro chiassosi... Ma quando si presentava sui luoghi degli incendi la gente gli batteva le mani e lo esortavano a proseguire, mai una lamentela per le restrizioni, i sacrifici, i divieti, i disagi delle sirene e dei rifugi antiaerei.

Eleanor Roosvelt, la first lady eccezionale di un Presidente straordinario, aveva l’opportunità di conoscere e valutare di prima mano la varia fauna del leaderismo nazionale e internazionale. “Un buon leader”, sentenziava, “spinge le persone ad avere fiducia in lui, un grande leader spinge le persone ad avere fiducia in sé stessi.”

Purtroppo i grandi leader sono come i grandi atleti: non fioriscono a comando, non sorgono a richiesta o secondo le necessità. Succede anche che, affetti da (colpevole) miopia, i popoli non riconoscano i grandi leader. O che presumano di poterne fare a meno… con conseguenze facilmente prevedibili.

I difficili equilibri del sistema politico italiano

di Paolo Acanfora

Da Tangentopoli a oggi, i prodromi di una crescente instabilità

Tra i diversi anniversari che si sono celebrati quest’anno una menzione di particolare rilievo merita la vicenda di Tangentopoli. O meglio, la ricorrenza di quello che è stato riconosciuto come l’inizio di una nuova fase della storia repubblicana il cui esito portò alla ridefinizione radicale di tutti gli assetti esistenti. Quando nel febbraio del 1992 fu arrestato per concussione il socialista milanese Mario Chiesa non si poteva avere cognizione di quel che sarebbe successivamente accaduto. Da quel 17 febbraio il Pio Albergo Trivulzio e l’ingegnere che lo dirigeva divennero il simbolo di una stagione del tutto nuova, etichettata nei modi più disparati e che portò, in ultima istanza, alla cancellazione di un’intera classe dirigente.

L’ing. Mario Chiesa a breve distanza dall’arresto iniziò a rivelare il sistema di tangenti con cui aveva costruito la sua carriera politica a partire dal 1974. Si aprì una vera e propria voragine che coinvolse politici ed imprenditori milanesi sino ad allargarsi progressivamente all’intera penisola. Si andava disvelando un sistema di potere che, naturalmente, non si limitava alla sola capitale economica d’Italia ma investiva i rapporti tra politica ed economia in un’Italia ingabbiata in equilibri politici che avevano caratterizzato l’intera storia post-bellica ed erano ora messi in discussione dalla fine complicata ed improvvisa della guerra fredda.

La caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989 (simbolo della divisione del continente europeo in sfere d’influenza) e l’implosione dell’Unione Sovietica nel 1991 mutarono alla radice gli assetti internazionali ma, ovviamente, influirono (e non poteva essere altrimenti) anche sugli equilibri dei singoli contesti nazionali. Per un paese come l’Italia, fortemente condizionato dalla presenza di un partito comunista solido e radicato, il peso degli avvenimenti internazionali fu evidente. La trasformazione del PCI in Partito Democratico della Sinistra (con scissione dell’ala più radicale che diede vita a Rifondazione Comunista) ridefinì le condizioni e le caratteristiche della sinistra italiana, rimescolando le carte anche nel rapporto con i socialisti. Ma sarebbe un errore immaginare che il venir meno della proposta comunista sul piano internazionale avesse riflessi e conseguenze solo sul partito più direttamente ed evidentemente interessato. Quegli stessi partiti che avevano valorizzato l’aspetto anticomunista della loro cultura e proposta politica si trovavano ora in una condizione nuova.

La Democrazia Cristiana – per decenni percepita innanzitutto come il più efficace “baluardo” dell’anticomunismo – iniziava a sentire l’esigenza di una ridefinizione della propria collocazione sistemica. Definirsi anticomunista in una realtà in cui il comunismo non era più una proposta politica reale (e, dunque, non più una minaccia per le democrazie liberali) non poteva bastare. Si poneva inoltre il tema di dove collocarsi in un sistema che andava potenzialmente nella direzione di un’aggregazione delle forze di sinistra in competizione con la DC. Profilarsi come un partito esclusivamente conservatore avrebbe messo in discussione l’unità politica dei cattolici, aprendo la strada a scissioni ed indebolimenti del partito di maggioranza relativa. Senza questo contesto sarebbe incomprensibile il processo di rinnovamento e revisione che portò alla trasformazione della DC in partito popolare nel gennaio del 1994.

Lo stesso, con tutte le peculiarità del caso, può dirsi del Movimento Sociale, partito neofascista la cui presenza nel sistema politico italiano era legittimata – agli occhi di settori minoritari ma comunque significativi della società nazionale – proprio dalla radicalità del suo anticomunismo. Anch’esso, venuto meno il “nemico storico”, dovette intraprendere un faticoso processo di trasformazione che lo portò alla fondazione di Alleanza Nazionale nel 1995.

Naturalmente, l’evento cruciale della fine della guerra fredda (e quindi del bipolarismo internazionale) si intrecciò con gli avvenimenti nazionali ed in particolare con le vicende di Tangentopoli. I due fenomeni si tengono, in buona misura, assieme. Sbloccato il sistema politico ingessato dalle strettoie della guerra fredda, si aprirono anche automaticamente le vie di una messa in discussione di quella classe dirigente che – con geometrie diverse – aveva governato il Paese per decenni. Ovviamente, non si vuole sostenere che si è trattato di una manovra definita a tavolino ma solo che il venir meno della rigidità sistemica che ha imposto una restrizione oggettiva dell’area di governo rispetto all’area di rappresentanza ha reso possibile l’attivazione di processi di ridefinizione degli equilibri complessivi.

In questo quadro dinamico si è inserita anche l’azione della magistratura, che ha iniziato a indagare non più su singoli episodi di corruzione ma sui meccanismi e i sistemi corruttivi che ormai da tempo caratterizzavano la società e le istituzioni italiane e che permettevano agli stessi partiti di finanziarsi illecitamente. Com’è noto, la colata divenne presto una “grande slavina” che trascinò via, distruggendola, un’intera classe dirigente e facendo letteralmente sparire dalla scena un attore secolare come il Partito Socialista nonché i partiti centristi liberali, repubblicani e socialdemocratici. Anche la DC fu travolta e fu spinta sempre più verso la trasformazione in un soggetto rinnovato in cerca di una nuova identità e funzione.

La Repubblica dei partiti era finita. I veri protagonisti della politica italiana dal dopoguerra in avanti erano ormai delegittimati, fragili, marginali, con una società civile ostile e sfiduciata. L’evoluzione critica di queste dinamiche, con l’acuirsi del conflitto tra poteri dello Stato e le crescenti difficoltà di funzionamento della macchina giudiziaria, hanno ulteriormente contribuito alla delegittimazione delle istituzioni e la difficoltà di trovare nuovi equilibri. Ed è questo il punto che sempre più si palesa come cruciale nelle riflessioni storiche che ormai si cominciano ad avanzare: la fine di un ordine nazionale ed internazionale (i due piani si tengono chiaramente assieme) ha innescato processi che faticano a ridefinire un ordine stabile.

Il fragile e litigioso bipolarismo italiano avviato con le elezioni del 1994 – dominato dalla personalità radicalizzante di Silvio Berlusconi – non è riuscito a dare una chiara stabilità e ha finito per franare di fronte alla frammentazione del quadro politico e alla progressiva crescita di diffusi sentimenti antisistema (di cui lo stesso progetto berlusconiano si era, d’altronde, ampiamente nutrito).

L’ultimo decennio ha ancor più radicalizzato questo fenomeno (crescente in molti paesi) dando la sensazione di una transizione che diventa paradossalmente una categoria “stabile” (un nonsense, naturalmente), negando all’orizzonte un qualsivoglia nuovo approdo. Il sentirsi dentro una continua e interminabile transizione pare dunque essere una nuova condizione individuale e comunitaria. La velocità con cui emergono e si bruciano le leadership politiche ne è una evidente testimonianza. Senza stabilità, senza equilibrio tutto diventa precario, evanescente, impalpabile tranne i concreti rischi di cedimento del nostro tessuto democratico.

Emozioni, paure, speranze, etica: i tanti motivi per cui suona la campanella

Non ti sarà chiesto nulla che tu non sia in grado di fare

di Raffele Mantegazza

I casi di ansia da prestazione riferiti alla scuola si stanno moltiplicando in modo estremamente preoccupante. Riguardano i ragazzi della secondaria di secondo grado, ma anche i bambini e le bambine della primaria. Si manifestano non soltanto nella non volontà di andare a scuola ma anche nei mal di testa, disturbi del sonno, vomito, tutti gli stati esistenziali ma anche patologici che l'essere umano mette in campo quando deve affrontare un grave stress.

Di fronte a questo dato veramente grave c'è chi ha il coraggio di dire che tutto questo va bene: così imparano a diventare grandi, così affrontano le difficoltà, così capiscono che la vita non è tutta rose e fiori. Questi commenti fanno capire che quando si parla di scuola non si può prescindere dalla propria visione del mondo. La scuola è la cerniera che collega la vita familiare con la vita della società e quando si pensa che vivere in società significhi prevalentemente soffrire, stare male, essere frustrati e alienati, sacrificare le proprie gioie non per il bene degli altri ma per il successo e per l'autoaffermazione, è inevitabile concepire la scuola allo stesso modo. Una scuola come una specie di valle di lacrime perché prepara a una vita ancora peggiore.

Purtroppo quando si propone un'alternativa ci si sente sempre accusare di essere dei “buonisti”, una parola che non significa nulla e proprio per questo viene utilizzata come una specie di arma di corpo contundente. Ci si sente dire che la scuola italiana regala diplomi e voti a tutti, un'affermazione davvero incredibile davanti alle statistiche sull’abbandono nel nostro Paese; ma come accade per tutte le posizioni dogmatiche, le statistiche non contano, basta non leggerle. Sembra che si sia creata una specie di perfida correlazione tra il malessere e il rendimento, nel senso che una persona per poter rendere deve per forza stare male. Dovremmo provare a ribaltare questo assunto e sottolineare come solo a partire dal benessere si possono ottenere risultati in qualunque ambito e di qualunque tipo.

La scuola deve porre delle richieste ai ragazzi e alle ragazze: tutto questo è inevitabile e anzi può essere trasformato in un'interessante sfida, può costituire una delle leve (non l'unica) per la motivazione. Ma allora occorre eliminare dalla scuola qualsiasi riferimento alla competizione tra i ragazzi. Se vado a scuola per essere migliore di qualcun altro, magari perché i miei genitori vogliono usare la mia prestazione per mostrare di essere a loro volta migliori, è inevitabile l'ansia di prestazione, non legata alle mie capacità ma alla mia posizione in una classifica agonistica. Se la scuola in qualche modo, più o meno esplicito (per esempio attraverso un uso dissennato dei voti), fomenta la competizione tra i ragazzi sta semplicemente rivolgendo un pungiglione velenoso contro se stessa, perché non deve esistere competizione nel nucleo dell'esperienza scolastica, se non quella che contrappone chiunque viva nella scuola alla violenza, all'arroganza, agli abusi di potere. Questa è l’unica gara che possiamo ammettere nelle mura della scuola, una gara tra noi e la barbarie. La scuola della Costituzione è nata per diffondere e insegnare la collaborazione e per creare la comunità, non per formare competitori più o meno cinici e più o meno frustrati.

Del resto contrapporre i ragazzi o i bambini gli uni agli altri non significa “alzare l'asticella” come qualcuno afferma, oppure lavorare sull'ambito della motivazione, ma creare stati di stress e di ansia che naturalmente hanno l'effetto di favorire sul piano dei risultati coloro che hanno maggiori disponibilità, maggior possibilità di accesso alla cultura, peraltro causando anche in loro la tensione e lo stress che portano a non amare la scuola.

Da qualche tempo si stanno verificando casi molto preoccupanti, anche numericamente, di abbandono da parte di ragazzi che arrivano alla classe terza della secondaria di secondo grado con pagelle piene di 9 e di 10 e poi in terza semplicemente non ce la fanno più e lasciano la scuola. Ragazzi che sono stati sottoposti per due anni a continui stress in ambito scolastico ed extrascolastico (“devi essere il migliore sempre, anche a calcio, anche tra gli scout”) non riescono a reggere e fanno ciò che qualunque persona ragionevole farebbe in situazioni di questo genere: se ne vanno.

Ma allora quali richieste possono essere fatte agli scolari e agli studenti? La scuola dovrebbe forse astenersi dal proporre sfide, dal chiedere ai ragazzi e alle ragazze di mettersi in gioco e di misurarsi con le difficoltà delle discipline e dei contenuti? Ovviamente non è questo il punto. La questione è che ciò che la scuola chiede ai ragazzi deve sempre partire da un'analisi approfondita e precisa del livello di partenza del gruppo e di ogni singolo al suo interno. Le richieste che vengono fatte devono sempre prevedere la possibilità per ciascuno di poter lavorare a partire dalle proprie possibilità e soprattutto dalle proprie positività (e non dalle esiziali “lacune” che sembrano essere sempre le prime caratteristiche che vengono evidenziate quando si parla dei ragazzi, soprattutto nei colloqui con i genitori). La logica dovrebbe essere quella che presiede (in teoria e per legge, ma non sempre nei fatti) all’Esame di stato per i ragazzi della secondaria di II grado: il candidato deve essere esaminato a partire da quello che sa e non da quello che ignora.

Pensare di risolvere tutto questo creando i famosi gruppi di livello (o addirittura le “classi di livello”, cavallo di Troia per far rientrare nella scuola la pratica classista delle classi differenziali) significa in realtà avere capito la questione al contrario. Non si tratta di partire dai “livelli” dei ragazzi come se si stesse misurando l’olio nel motore dell’auto, ma dalle loro potenzialità che ovviamente sono differenti, ma che si esprimono prima di tutto a livello qualitativo (basta pensare alle intelligenze multiple di Gardner) e solo in un secondo momento, e solo se necessario, a livello quantitativo (e c’è una scienza del qualitativo, che non lascia tutto all’improvvisazione e all’arbitrio anche se non riduce ogni elemento dell’umano alla sua misurabilità). Questo significa che il lavoro di gruppo deve prevedere sempre una eterogeneità di presenze e che all'interno del gruppo ogni ragazzo deve avere un compito che parte da ciò che sa fare, dalle sue positività, che verranno valutate per quanto hanno saputo dare al prodotto finale del lavoro del gruppo. E ovviamente le potenzialità dei ragazzi devono essere differenziate, mostrando a ciascuno che le sue competenze (saper disegnare, saper parlare, essere abili nella ricerca di immagini in rete) sono indispensabili al gruppo. Solo in un secondo momento sarà possibile ribaltare l'assunto iniziale e quindi chiedere ad ogni membro del gruppo di dare il proprio contributo a partire dalle aree nelle quali è più debole, e quindi proporre al ragazzo che sa disegnare di preparare un discorso orale; il fatto di avere vissuto i lavori di gruppo nella prima fase come potenziamento delle proprie migliori predisposizioni avrà contribuito a bonificare il lavoro di gruppo stesso.

Nella scuola italiana si è insinuato il pensiero postfordista del “miglioramento continuo”, ovvero un assunto piuttosto delirante secondo il quale occorre migliorarsi senza fine e senza mai regredire, nell’ottica del tutto irreale di una possibilità di un progresso infinito (che tra l’altro ignora la limitatezza delle ricorse che la crisi ecologica ci mette davanti agli occhi). Certo occorre chiedere ai ragazzi di migliorarsi ma anche e soprattutto insegnare loro a cogliere la positività dei momenti di quella che viene definita “regressione” (e basterebbe leggere Freud per capire come questo termine non indichi qualcosa di negativo); la scuola non può essere un meccanismo che punta sempre ad andare avanti come una specie di treno che travolge tutto ciò che incontra sui suoi binari. È del tutto fisiologico, non solo per un bambino o un adolescente ma anche per un adulto, “tornare indietro”, avere momento nei quali si recupera il fiato: troppo spesso nella scuola questi vengono considerati come elementi da sanzionare o punire, si dice ai ragazzi “stiamo facendo il passo del gambero” senza capire quanto in realtà forse si stia facendo come la tigre che sta raccogliendo le proprie forze e si sta accucciando nell'erba prima di compiere proprio balzo.

Un'ultima importante precisazione: chiedere ai ragazzi ciò che sono in grado di fare non significa confermarli banalmente nella loro situazione presente, ma accennare al futuro. Una persona cresce solo se viene sognata, scriveva Danilo Dolci, il che nella scuola significa sicuramente chiedere ai ragazzi di migliorare e avere quindi uno sguardo prospettico non solo su ciò che sanno fare oggi, ma anche su ciò che saranno in grado di realizzare domani. Questo sguardo al futuro, questo sguardo strabico con un occhio sul ragazzo così com'è e l'altro occhio sulla possibilità di diventare in futuro migliore di se stesso (e solo di se stesso) è forse l’elemento più professionalizzante e affascinante del mestiere di insegnante.

Una scuola in ogni angolo del Paese

di Reginaldo Palermo

Quello degli anni 50 fu un periodo particolarmente complesso per la scuola italiana: dopo le elezioni politiche del giugno del 1953 il Ministero della Pubblica istruzione venne condotto per un mese da Giuseppe Bettiol, per passare poi nelle mani di Antonio Segni per 5 mesi; quindi a gennaio del 1954 arrivò Egidio Tosato che durò esattamente un mese; a febbraio fu la volta del liberale Gaetano Martino, primo ministro dell’istruzione non democristiano, che restò in sella fino a settembre.

Intanto si consolidava la forza dell’AIMC, associazione italiana dei maestri cattolici; di ispirazione analoga era il Sinascel, sindacato nazionale scuola elementare, fondato nel 1946 e dal 1948, anno di nascita della confederazione, aderente alla CISL. Entrambe le organizzazioni facevano leva su una situazione di obiettivo disagio della categoria dei maestri elementari che in quel momento erano decisamente in esubero rispetto alle possibilità di impiego.

Fu con il Ministro Segni che le associazioni cattoliche riuscirono ad ottenere alcuni importanti risultati: per esempio chiesero e in parte ottennero lo sdoppiamento delle classi con oltre 30 allievi.

Nel 1953 la forza dell’AIMC era tale da consentire persino a questa associazione di presentare nelle liste della Democrazia Cristiana dei propri candidati in occasione delle elezioni politiche che si svolsero a giugno. Quattro maestri dell’associazione diventarono deputati e ottennero che il Ministro Segni si impegnasse a istituire le classi IV e V elementari in tutti i Comuni italiani e corsi di postelementare nelle aree rurali e nei piccoli Comuni.

L’idea che muoveva l’associazionismo cattolico era duplice: da un lato aumentare le opportunità occupazionali dei maestri ma dall’altro anche quella di favorire il più possibile l’istruzione elementare in tutte le aree del Paese, anche quelle più marginali. Non dimentichiamo infatti che all’epoca esistevano ancora sacche di evasione all’obbligo scolastico non indifferenti.

Proprio con il Ministro Segni venne confermato un altro aspetto importante del sistema scolastico di base risalente addirittura a vecchie regole antecedenti persino alla nascita della Repubblica. L’obbligo scolastico, infatti, era già stato fissato a 14 anni, ma di fatto scuole medie e scuole di avviamento non esistevano dovunque. Agli alunni che concludevano la scuola elementare era così consentito di rimanere in classe quinta fino all’età di 14 anni.

Il ministro Segni perfezionò questa possibilità istituendo delle vere e proprie classi post-elementari (sesta, settima e ottava) aggregate alle scuole elementari e affidate a maestri e maestre.

Una svolta importante si ebbe nell’autunno del 1954 quando arrivò al Ministero il democristiano Giuseppe Ermini che riuscì a riprendere in piccola parte il vecchio progetto di Guido Gonella di una riforma generale del sistema scolastico nazionale. Per la verità Ermini poté rimettere mano solo ai programmi della scuola: in quel momento i programmi in vigore erano quelli di Whashburne del 1945 che erano troppo lontani dalla tradizione cattolica italiana e che di fatto erano largamente disapplicati in gran parte delle scuole italiane.

Forte del consenso dell’associazionismo cattolico, nel giugno del 1955 Giuseppe Ermini firma i programmi delle elementari che – già nelle primissime righe della premessa – ci fanno comprendere quale fosse il clima culturale e politico di quegli anni. Si legge infatti nella Premessa dei Programmi: “L'insegnamento religioso sia considerato come fondamento e coronamento di tutta l'opera educativa. La vita scolastica abbia quotidianamente inizio con la preghiera, che è elevazione dell'animo a Dio, seguita dalla esecuzione di un breve canto religioso o dall'ascolto di un semplice brano di musica sacra. Nel corso del ciclo l'insegnante terrà facili conversazioni sul Segno della croce, sulle principali preghiere apprese (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, preghiera all'Angelo Custode, preghiera per i Defunti), su fatti del Vecchio Testamento ed episodi della vita di Gesù desunti dal Vangelo”.

Sul piano pedagogico va detto che i programmi del 1955 (i più longevi della storia della scuola italiana perché rimasero in vigore fino al 1985) furono il tentativo, in parte riuscito, di legare la pratica didattica ai principi della ricerca psicologica: in particolare i programmi facevano riferimento al globalismo di Ovide Décroly soprattutto nelle classi del primo ciclo; non mancavano anche riferimenti all’attivismo pedagogico e al pensiero di Dewey almeno per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente e alla necessità di partire sempre dalla vita vissuta dell’alunno.

Il decreto con i programmi per la scuola elementare conteneva anche il testo dei programmi per la cosiddetta scuola post-elementare che di fatto era indirizzata agli alunni che abitavano nelle aree del Paese dove non arrivavano ancora le scuole di avviamento alle quali di accedeva al termine della scuola elementare.

Quelle classi, affidate agli stessi insegnanti della scuola elementare, avevano assunto un ruolo importante con il ministro Segni che ne aveva formalizzato il funzionamento, ma a titolo sperimentale; il progetto era infatti ostacolato dall’opposizione parlamentare, che invece avrebbe voluto una maggior diffusione delle scuole di avviamento come primo passo verso l’istituzione della scuola media unica. La decisione di Ermini di inserire nel decreto anche i programmi delle classi VI, VII e VII mise così l’opposizione (e cioè socialisti e comunisti) di fronte al fatto compiuto.

Innanzi tutto il progetto educativo/2

di Donato De Silvestri

Ciò premesso, a quale modello dobbiamo riferirci quando parliamo di progettazione educativa oggi? Gli sfondi pedagogici a cui si ispirano le indicazioni nazionali e le linee guida ministeriali ci parlano di una scuola che metta al centro l’alunno quale protagonista attivo, che faccia della personalizzazione un principio irrinunciabile, che consideri il territorio una comunità dinamica in cui interagiscano e cooperino differenti stakeholder, dove il docente faccia da impalcatura (scaffolding), favorendo una progressiva assunzione di autonomia, anche decisionale, degli alunni (fading). È quindi chiaro che l’unico approccio possibile è quello della progettazione partecipata. Del resto è questo il modello assunto anche dalla UE per i Progetti Europei, così come dalle organizzazioni più rappresentative che operano nei servizi alla persona.

Ciò significa che è assurdo continuare a dire progettazione e praticare la “solita” programmazione: non si può predicare la necessità di progettare l’azione didattica e poi nei fatti proseguire imperterriti nell’uso del modello sinottico-lineare, quello che prevede che a settembre si definiscano a tavolino obiettivi, attività e tempi prima di incontrare gli alunni, di capirne i bisogni e i desideri.

Ricordiamo sempre che è sbagliato pensare che la precisione e l’estrema articolazione di un progetto siano in ogni caso indicatori di qualità.

Il progetto

Che cos’è un progetto? La parola deriva dal latino projectus ed esprime l’azione di gettare avanti, ossia ciò che si ha intenzione di fare in avvenire. L’enciclopedia Treccani fornisce la seguente definizione: Processo logico volto a realizzare un prodotto che soddisfi in modo ottimale requisiti espliciti (relativi a obiettivi e a vincoli tecnologici, di costo, tempo, qualità) vigenti nell’intero ciclo di vita del prodotto, mediante una sequenza di scelte, qualitative e quantitative, basate sulla tecnologia disponibile.

La progettazione si svolge in settori legati alla realizzazione e gestione di strutture organizzative (anche in ambiti non tecnologici), alla pianificazione economica o delle attività, alla gestione di risorse economiche, umane, fisiche, naturali, informative, di tempo.

L’Unione Europea sintetizza la questione in questi termini: una serie di attività miranti ad obiettivi chiaramente stabiliti entro un periodo temporale limitato e con un budget definito (1).

Archibald (2) definisce il progetto come un’impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi, tempo e qualità.

Riprendendo questa definizione, potremmo identificare come connotati di qualsiasi progetto: la complessità, l’unicità, la temporaneità, la finalizzazione al raggiungimento di uno o più obiettivi, in uno stretto rapporto tra costi e benefici.

Un progetto non è quindi mai un atto spontaneo ed istintivo, ma deve rispondere a criteri ben definiti e procedure rigorose, che vengono formalizzate in appropriate sequenze operative.

Per progettare bisogna quindi avere uno scopo ben definito, avere chiari i limiti (constraints) con cui ci si deve confrontare, conoscere le risorse su cui poter contare, saper definire e formalizzare una scansione ragionata di azioni da porre in essere (es. WBS-Work Breakdown Structure (3)), assumere responsabilità e possedere una vasta gamma di altre competenze, che mettono necessariamente in gioco una pluralità di soggetti.

Le fasi della progettazione

L’analisi dei bisogni

Ogni progettazione dovrebbe partire dall’accurata conoscenza della situazione sulla quale si vuole intervenire in termini di cambiamento.

Williams e Samset definiscono questa fase come il momento in cui “un progetto esiste solo concettualmente, prima che sia pianificato e implementato”. In estrema sintesi potremmo dire che l’analisi dei bisogni consiste nell’attività di studio del contesto e delle condizioni che costituiscono il necessario presupposto di un progetto educativo.

In questo il presupposto fondamentale della progettazione è la cosiddetta gap analysis, ossia l’analisi dello scarto tra la situazione preesistente e il cambiamento che si vorrebbe conseguire con il progetto. È quindi importante ribadire ancora una volta che un progetto non può affidarsi a delle ipotesi generiche, ma deve fondarsi su un’analisi rigorosa del contesto e su una lettura chiara, trasparente e razionale dei dati raccolti: lo spontaneismo, la fretta, l’emotività, o l’entusiasmo acritico del missionario sono le cause più frequenti di fallimenti. È dunque indispensabile che le scelte di chi progetta si basino su un’accurata analisi delle diverse opportunità e su una corretta verifica delle capacità di raggiungere i risultati desiderati, nonché sulla comparazione delle possibili alternative in relazione al massimo beneficio possibile, ottimizzando al meglio le risorse disponibili. L’insegnante, indipendentemente dall’ordine di appartenenza e dall’età degli alunni, non può partire da analisi dei bisogni generiche, del tipo: si tratta di alunni di 11 anni, in maggioranza femmine, che vivono in un ambiente di periferia. Bisogna conoscere i “bisogni” di quegli specifici alunni e di ognuno di loro.

All’interno dell’analisi dei bisogni si possono distinguere diversi momenti.

Il primo è la cosiddetta identificazione, che potremmo riassumere nelle seguenti azioni.

- Identificare i soggetti interni ed esterni che sono possibili stakeholder nel contesto in cui si andrà ad operare ( famiglie, servizi, organizzazioni, enti, figure professionali istituzionali e non).

- Determinare quali dati è necessario recuperare e quali informazioni sono necessarie per giustificare le decisioni che si andranno a prendere.

- Individuare le fonti per il recupero delle informazioni.

- Raccogliere il maggior numero possibile di dati/informazioni con le modalità più differenziate possibili, nel rispetto di un corretto rapporto tra costi e benefici.

- Definire i bisogni in base allo scarto tra situazione presente e risultati da conseguire.

Il processo di analisi segue quello di identificazione e consiste essenzialmente nell’esame comparato dei dati raccolti e nell’attribuzione di senso ad essi in vista di una corretta definizione dello spazio del problema.

- Stabilire una classificazione dei bisogni in relazione alla loro rilevanza, distinguendone importanza e caratteristiche.

- Definire una scala di priorità.

- Fare una sintesi dei dati e delle informazioni raccolti.

Nell’ambito della scuola si possono recuperare testimonianze dalle famiglie, da educatori o insegnanti precedenti, informazioni dalla documentazione disponibile, da un’attività di osservazione, ecc.. È importante che prima di decidere ci si faccia un quadro il più possibile completo, utilizzando ogni possibile fonte disponibile.

Dopo l’analisi è il momento della decisione.

E’ questa sicuramente la fase più delicata e consiste nell’effettuare delle scelte sulla base dell’identificazione e dell’analisi effettuate in precedenza. È infatti importante rimarcare che l’intero processo si fonda su un equilibrio dinamico delle sue parti e che la debolezza di una può mettere a rischio l’intero impianto. La fase della decisione può essere riassunta nelle seguenti azioni.

- Stabilire dei criteri che stanno alla base della decisione (costi, tempo, impatto)

- Identificare le possibili attività in relazione ai risultati che si vorrebbero conseguire

- Valutare il potenziale delle suddette attività.

- Ordinare i bisogni rilevati in base ai costi da affrontare. Qui "costi" va inteso nella sua più ampia dizione e non meramente dal punto di vista economico.

- Fare una meta-analisi sulla correttezza dell’intero processo di analisi dei bisogni che è stato effettuato e, se necessario, effettuare delle variazioni/integrazioni.

Strumenti per la raccolta dei dati e delle informazioni

Uno dei possibili modi per raccogliere informazioni (fase dell’analisi dei bisogni) è quello di riferirsi a testimonianze di soggetti che possono fornire informazioni derivanti dalla loro esperienza.

Il questionario è un altro possibile mezzo, soprattutto quando il target al quale ci si rivolge è molto ampio. Si possono proporre dei questionari a tutti i genitori, o a tutti gli alunni, agli operatori che agiscono nel territorio, ecc..

I punti di forza del questionario sono la flessibilità, l’ampia adattabilità e la possibilità di rivolgersi ad un numero variabile, anche molto numeroso, di soggetti. La debolezza consiste invece nei rischi di ambiguità e soprattutto nel fatto che forniscono delle risposte prevalentemente quantitative e sostanzialmente superficiali.

Il focus group è una tecnica usata per approfondire conoscenze su opinioni, comportamenti, idee. Il gruppo a cui ci si rivolge deve essere omogeneo e di piccole dimensioni. Contrariamente al questionario, questa tecnica consente un’analisi approfondita, ma limitata a pochi soggetti. La raccolta di informazioni consiste in una conversazione libera e in una discussione che parte da una sequenza di stimoli proposti da un moderatore. Quest’ultimo, oltre ad introdurre l’attività, ha l’importante compito di evitare dispersioni, richiamando, se e nella misura in cui si renda necessario, a focalizzarsi sull’argomento prescelto.

Anche l’intervista può costituire un ottimo strumento per raccogliere informazioni. Si possono usare interviste strutturate, semi-strutturate o libere. Le prime prevedono la definizione di obiettivi predefiniti ed una precostituita sequenza delle domande, spesso fornendo anche riferimenti standard su come rispondere; le seconde affiancano a momenti strutturati altri in cui l’intervistato è libero di esprimersi come crede; le ultime sono condotte con grande libertà e consentono all’intervistatore di modificare in progress la pista intrapresa, per assecondare i desideri dell’intervistato.

Un ottimo strumento che ogni insegnante dovrebbe saper utilizzare è poi l’osservazione.

(continua)

-------------------------

(1) European Commission – Europe Aid Cooperation Office, Project Cycle Management Guidelines, Bruxelles 2004, pag. 8.

(2) Archibald R.D., Project management, La gestione di progetti e programmi complessi, Franco Angeli, Milano, 2004.

(3) La WBS è una scomposizione del progetto da realizzare utilizzando preferibilmente grafici ad albero, che consenta di visualizzare le sue diverse parti e le sue diverse fasi, con particolare attenzione agli obiettivi da raggiungere.

Scelta per noi da Leonarda Tola

Donna con libro. Autoritratto delle mie letture (Salani 2022) è l’ultimo dei circa settanta libri scritti da Bianca Pitzorno (Sassari 1942) autrice nota anche per la nutrita produzione destinata a bambini e ragazzi.

È un libro sui libri: quali? Quelli, in numero smisurato e incalcolabile, letti dalla scrittrice fin dai sette anni e per altri settanta sino ad oggi. Una passione per i libri onnivora che includeva ogni testo che andava a scovare ovunque, a cominciare dalle opere di vario argomento e disciplina della biblioteca di casa in una famiglia istruita e agiata com’era la sua: padre, nonni, zii materni e paterni, medici e docenti universitari, a Sassari, in una città e nella Sardegna del dopoguerra di poveri e analfabeti. Meno istruite le donne di casa benché la madre di Bianca, con studi solo fino ai sedici anni in quanto donna, fosse una curiosa e strenua lettrice.

Donna con libro non è la ricognizione di uno sterminato catalogo da segnalare come mappa di un percorso letterario esemplare. È invece quasi un romanzo, una storia costruita attraverso la rievocazione dei luoghi, dei tempi e delle persone da collegare ai libri che hanno contrassegnato le età della sua vita; la casa, la strada, la scuola e la città, maestri e professori, le compagne, i parenti, almeno 25, presenti nella quotidianità familiare. E il suo lessico.

Il sottotitolo Autoritratto delle mie letture dice, come meglio non si potrebbe, cos’è questo libro. Bianca Pitzorno racconta di sé e dei ‘tanti che le corrispondevano’ rispecchiandosi nelle letture che hanno popolato la straordinaria capacità immaginativa della sua fervida mente dotata, come dice lei stessa, di una “prodigiosa memoria”. Vivendo una vita parallela abitata dalle parole e dalle storie che legge. Nella sua vita di bambina e adolescente, interiore e comunitaria, le ore del giorno e della notte, sono scandite dalle letture (mai senza un libro) che le consegnano pensieri e parole che sceglie o scarta secondo criteri individuali, sempre motivati con coraggiosa sincerità. Anche grazie alla sua strabiliante memoria, la miriade di libri letti affina in lei la sua naturale arte del raccontare e dello scrivere; il suo italiano terso e nitido si piega a dare nomi, (soprannomi) e forme a personaggi e trame nuove e originali. Senza dimenticare il suo talento per la pittura e le arti figurative.

Insieme al tratto di gentile umanità, la pratica creativa del raccontare era irresistibile per le amiche che, nel campeggio estivo della Madonnina a Santu Lussurgiu, in cerchio l’ascoltavano estasiate. Sassari è città di provincia, il Liceo classico Azuni unico, e di lei già correva fama.

Le giocatrici di canasta

di Bianca Pitzorno

Il mondo intorno a me, nel ricordo che ne ho adesso, era pieno di adulti che non perdevano occasione di raccontare ai bambini, ma anche ai coetanei. Le amiche di mia madre, che si riunivano per giocare a canasta, dopo un po’ finivano per raccontarsi a vicenda i libri che avevano letto. Solo verso i diciotto anni mi sono resa conto che in casa nostra non entrava la letteratura popolare sentimentale apprezzata dalle madri meno acculturate di molte mie amiche. Niente Delly, niente Carolina Invernizio, niente Biblioteca delle Signorine di Salani, più avanti niente Liala. Le mie compagne di liceo mi guardavano con commiserazione quando confessavo di non avere mai letto niente di queste autrici. E fu solo grazie a Paolo Poli e a Umberto Eco che negli anni Settanta scoprii Carolina Invernizio e la lessi con una consapevolezza diversa. Lessi con gusto almeno una settantina dei suoi più di cento romanzi, ma sinceramente non capisco l'apprezzamento di Gramsci, che la definì «onesta gallina della letteratura italiana».

Le giocatrici di canasta, sotto il cui tavolo verde anch'io giocavo silenziosa con le mie bamboline di celluloide, parlavano di Virginia Woolf, e se le sentivo citare qualche storia d'amore erano quelle di Hans Fallada oppure di Vicki Baum o Ferenc Körmendi. Mia madre aveva un’intera collezione di scrittori ungheresi. Verso i suoi vent’anni Arnoldo Mondadori aveva inaugurato una nuova collana di scrittori stranieri per l’edicola intitolata I romanzi della palma. Metà degli autori presenti in questa collana erano ungheresi o tedeschi. Erano dei libri di grande formato, sottili come riviste, con copertine bellissime ai miei occhi di bambina. Dipinti a tempera dai colori pastello, in genere ritratti femminili a mezzo busto. Ce n’era uno, Piccola amica, la cui copertina ritraeva, in primo piano, il volto di una bambina con gli occhi tristi e i capelli tagliati à la garçonne, come quelli di mia madre nelle sue foto dei nove anni. Io fremevo dal desiderio di ritagliare quel viso per incollarlo su un cartone e fargli le linguette laterali per tenerlo dritto, ma non mi era permesso. L’ho ritrovato moltissimi anni dopo e ancora lo conservo, intatto.

Erano romanzi che, sebbene destinati prevalentemente a un pubblico femminile, raccontavano però, storie 'spregiudicate'. La madre di Piccola Amica per esempio era divorziata e adesso aveva un amante. Storie poco edificanti secondo i criteri della cattolicissima Italia, forse addirittura 'sconsigliate' dalla Chiesa se non all'indice. Col senno di poi mi sono chiesta se la larghezza di vedute di mia madre riguardo all'educazione mia e di mia sorella, che nell'adolescenza eravamo molto più libere delle nostre coetanee (le cui madri avevano letto Delly e Liala), non sia dipesa anche dalla lettura di questi romanzi durante la sua giovinezza. Una volta sposata aveva smesso di comprarli, ritenendoli forse troppo leggeri, e si era dedicata a letture più serie. Lei, quando sentiva qualche altra madre ammonire trucemente le figlie sulla perdita irreparabile della virtù, rideva e ci insegnava i versi di Boccaccio: «Bocca basciata non perde ventura; anzi rinnuova come fa la luna».

Tratto da: Bianca Pitzorno, Donna con libro, Salani, 2022

Peccato!

di Gianni Gasparini

Non c’è qui alcuna intenzione, naturalmente, di trattare del peccato in quanto violazione dell’ordine morale o di norme religiose. Sembra interessante invece notare che nel linguaggio e nell’esperienza quotidiana si usa spesso il termine come interiezione che esprime disappunto: peccato! oppure: che peccato!. In questo caso è evidente che si allude a qualcosa che si ritiene inopportuno – ad esempio, è un peccato svegliare un bambino che dorma tranquillo – e più frequentemente a qualcosa di già accaduto e al cui riguardo si manifesta rammarico o rincrescimento.

Le implicazioni di questa espressione linguistica come vedremo non sono banali. Ma intanto suscita curiosità il fatto, che per esprimere il medesimo sentimento o reazione di fronte a fatti ed eventi della vita quotidiana, altre lingue e altri popoli ricorrano ad espressioni molto diverse dall’italiano. I francofoni usano dommage (C’est bien dommage! O semplicemente dommage!), che fa riferimento alla perdita, al danno relativo alla situazione o all’evento evocato. Gli ispanofoni con il termine lástima (Que lástima!) richiamano attraverso il verbo latino blastemare (ferire con parole, che si apparenta al bestemmiare) il senso di pena o compassione coinvolto. E gli inglesi con pity (It’s a pity o What a pity!) rievocano appunto la pietà, pena o compassione. C’è dunque un fascio di significati e sfumature che arricchiscono l’esperienza linguistica ed esperienziale in questione.

Torniamo alla nostra lingua. Mi sembra che questa comune e ricorrente espressione, sintetizzabile nella semplice interiezione Peccato!, metta in gioco dimensioni sotterranee molto più profonde di quelle che appaiono a prima vista, in modo particolare quelle che riguardano il tempo. Tempo presente, in cui la realtà ha preso un certo volto, e tempo passato, che avrebbe potuto svolgersi in un modo diverso. G.S. Eliot, nei celebri Quattro quartetti scritti in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, distingue tra what has been e what might have been: tra una realtà ineliminabile che non si può cambiare e che corrisponde all’oggi in cui vive il poeta (e tutti i suoi contemporanei) e un’altra realtà che avrebbe potuto essere ma non si è verificata (Garzanti 1982, Burnt Norton, I).

È ben chiara qui l’irrevocabilità del tempo, che a differenza dello spazio non può essere vissuto nelle due direzioni – avanti e indietro – ma è dotato di quella che viene chiamata “la freccia del tempo”, il suo inevitabile orientamento dal passato al futuro attraverso il tempo presente. C’è dunque in chi si esprima con Peccato! o una sua espressione equivalente in altre lingue, una presa di coscienza di qualcosa che comporta rammarico e rimpianto del passato: qualcosa che non può comunque più essere cambiato, mutato, rinnovato.

Ciò detto, possiamo tuttavia chiederci se in certi casi sia possibile rimediare al rammarico inerente a scelte che siamo stati noi stessi a operare. Vorrei riprendere a questo riguardo una brevissima parabola evangelica, che si può leggere in modo del tutto laico e che mi sembra offra indicazioni al riguardo. Nei tre soli versetti di questo racconto (Vangelo di Matteo 21, 28-30) viene narrato di un padre che manda i due figli a lavorare nella sua vigna: il primo dice di sì al padre ma poi non ci va, il secondo dice di no perché lavorare è faticoso ma poi, ricredutosi, ci va. Questo episodio apparentemente marginale cela qualcosa di vasto e molteplice: il rapporto ambiguo e complesso tra parola e azione, il senso del lavoro e della fatica umana, e poi – ciò che in questa sede più interessa – il cambiamento di opinioni e di comportamenti di una persona, quello che in casi e termini estremi si può chiamare la sua conversione (anche in senso laico, politico-sociale ad esempio). Ora, la breve parabola ci parla di una possibile reversibilità delle scelte e dei comportamenti di una persona, ci suggerisce che – pur restando ciò che è stato – in alcuni (parecchi?) casi è possibile porre in atto nuove scelte che dipendono da noi e che sono opposte ad altre operate nel passato e che oggi giudichiamo sbagliate o carenti.

In questo senso, riconoscere con disappunto o tristezza la realtà inaggirabile di un passato che è stato, in funzione prevalentemente o anche di nostre scelte, non ci impedisce di continuare a fare un atto di speranza. La vita potrà rifiorire nella sua imprevedibilità aperta a ogni eventualità, e dunque anche alle manifestazioni della buona volontà e dell’impegno di chi opera oggi per correggere in qualche modo il passato e per non dover avere ancora a pentirsi, in futuro, dei propri comportamenti.

A cura dell'Ufficio Sindacale CISL Scuola

Il mese di ottobre vede, tra gli impegni di natura più strettamente sindacale che ci attendono, alcuni importanti eventi che potremmo definire “di carattere interno” per la nostra organizzazione, oltre ad alcune iniziative anche di natura formativa, aperte a una più ampia partecipazione, organizzate dalla CISL Scuola insieme a IRSEF IRFED e ad altri soggetti attivi in ambiti diversi, ma comunque afferenti alle tematiche dell’educazione e del lavoro. Più dettagliate informazioni su quest’ultime possono essere recuperate nella pagina degli “Appuntamenti” del nostro sito.

Iniziative a carattere interno

Il 6 ottobre si tiene, come ogni anno, l’incontro della segreteria nazionale con i nuovi esonerati; si tratta di colleghe e colleghi che, appartenenti ai diversi profili professionali operanti nella scuola, affrontano per la prima volta l’esperienza di un impegno a tempo pieno o parziale nel sindacato. L’incontro si svolge presso la sede nazionale di via Bargoni, a Roma; è l’occasione per una vicendevole presa di contatto e di conoscenza diretta tra chi svolgerà la sua attività sul territorio e la dirigenza nazionale, oltre che per una prima messa a fuoco delle diverse problematiche con cui l’organizzazione è chiamata quotidianamente a confrontarsi a livello territoriale.

Dal 17 al 19 ottobre è convocata a Palermo l’Assemblea Nazionale, organismo formato dai componenti del Consiglio Generale Nazionale e da tutti i segretari generali territoriali che eventualmente non ne facciano parte. I lavori dell’Assemblea, la prima dopo la celebrazione del Congresso di Riccione, comprendono anche una sessione di approfondimento sui temi della valorizzazione dell'autonomia, del contrasto alla dispersione scolastica e dell'economia civile con la presenza di autorevoli soggetti esterni.

Numerose iniziative formative saranno organizzate in questo mese dalle strutture territoriali, rivolte soprattutto ai componenti delle RSU e delegati CISL Scuola sui luoghi di lavoro.

CCNL e CCNI sul FMOF delle scuole

Nel mese di ottobre continuerà la contrattazione relativa alle risorse da destinare al FMOF delle scuole. Ricordiamo che il CCNI sul MOF di solito si chiude prima della fine dell'estate; quest'anno il ritardo è dovuto alla sua contestualità con la contrattazione in corso sul rinnovo del CCNL, con possibili rilevanti intrecci fra i due tavoli negoziali. Mentre infatti il Ministero punta ad assegnare alle istituzioni scolastiche anche la quota di risorse, pari a circa 300 milioni, stanziata per la scuola dalla Legge di bilancio per il 2022, la nostra organizzazione, insieme agli altri sindacati, chiede che tutte le risorse disponibili siano ricondotte al tavolo di trattativa con l’ARAN, consentendo così di incrementare la quota di salario accessorio riconosciuta in via generale a tutto il personale della scuola. È la condizione indispensabile per un aumento contrattuale più significativo, in un’ottica di valorizzazione del lavoro nella scuola che elimini le disparità salariali oggi esistenti nei confronti di altri Paesi, ma anche di altri settori della Pubblica Amministrazione in Italia.

Gli incontri per il rinnovo del CCNL del personale della scuola proseguiranno anche nel mese di ottobre, nel corso del quale dovrebbe definirsi anche il nuovo assetto politico determinato dalle ultime elezioni, con la formazione di un nuovo Governo e la nomina di un nuovo Ministro dell’Istruzione.

Il negoziato all’ARAN, ripartito nel mese di settembre, si è finora incentrato su alcuni temi su cui si rende particolarmente necessaria una riformulazione dell’attuale testo contrattuale. Questi gli argomenti affrontati:

- Una prima ricognizione delle risorse da destinare al contratto nazionale

- Le sanzioni disciplinari del personale docente, che l’atto di indirizzo prevede siano regolate, come già per il restante personale, in sede contrattuale

- I nuovi ordinamenti professionali del personale ATA

Rinnovo contratto FISM

Il 19 ottobre riprende il negoziato per il rinnovo del CCNL FISM (uno dei tre contratti del personale delle scuole non statali). Le parti hanno assunto l’impegno di concludere la trattativa entro dicembre. La parte economica è già stata definita nel mese di giugno ed è entrata in vigore a partire dal mese di settembre 2022.

Domande di collocamento in pensione

Il 21 ottobre scade il termine per la presentazione delle domande di collocamento in pensione con decorrenza dal 1° settembre 2023 da parte del personale docente, educativo e ATA. Ciò comporterà, come di consueto, un particolare impegno in attività di assistenza e consulenza da parte di tutte le nostre sedi territoriali.

I NOSTRI AUTORI

Paolo Acanfora, docente di Storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.

Donato De Silvestri, professore a contratto di Progettazione e documentazione del lavoro socio-educativo presso l’Università di Verona. Ha pubblicato: Didattica. Essere buoni docenti oggi, Tecnodid 2020.

Gi(ov)anni Gasparini, sociologo e scrittore. È autore di scritti di sociologia, poesia, critica letteraria, teatro, spiritualità, natura.

Raffaele Mantegazza, pedagogista, educatore, saggista e narratore. Docente universitario. Uno dei suoi ultimi libri: La scuola dopo il coronavirus, Castelvecchi 2020.

Reginaldo Palermo, già maestro e dirigente scolastico, giornalista pubblicista, ha collaborato con riviste di pedagogia e didattica. Attualmente è vicedirettore di La Tecnica della Scuola.

Emidio Pichelan, insegnante e sindacalista della Cisl. Formatore del Centro Studi Cisl. Ha fatto parte del CdA del Cede e del Cedefop a Berlino.

Leonarda Tola, studi classici. È stata insegnante e dirigente scolastico, è giornalista pubblicista. Collabora da tempo con la nostra rivista Scuola e Formazione.