In questa pagina:

Il Punto: Uno splendido mosaico (Maddalena Gissi)

La pianta del mese: Hieracium lucidum (Eva Kaiser - Flavia Milone)

Natale: A proposito (e a sproposito) di presepe (cit. da Mattia Feltri e da Francesco Tonucci)

Admirabile signum, lettera apostolica di papa Francesco sul significato del presepe

Il Cantico: Un uomo trasportato da un più alto desiderio (Emidio Pichelan)

Ecologica: La sostenibilità integrale è a quattro dimensioni (Leonardo Becchetti)

Il filo dei mesi: Dicembre (Gianni Gasparini)

Aforismi: Tempora currunt. Il tempo come la vita (Leonarda Tola)

Hombre vertical: Prima la scuola (Emidio Pichelan)

Ricorrenze: Appunti per un naufragio (D. Enia)

Note musicali: Fryderyk Chopin, Studio Op.25 No.11 (Francesco Ottonello)

Il film del mese: Tutta la mia vita (Giovanni Panozzo)

Rilanci e anticipazioni da "Scuola e Formazione": Mite, un sentimento (Raffaele Mantegazza)

Stanze di scuola quotidiana: Come una buona madre di famiglia, come un buon preside(Carmen De Mola)

Scrivici, se vuoi, al seguente indirizzo: redazione.scuola@cisl.it

IL PUNTO

di Maddalena Gissi

Uno splendido mosaico

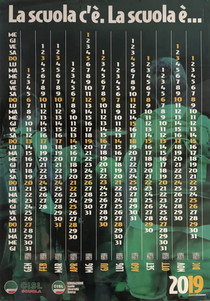

Con quello del mese di dicembre, girato all’Istituto Comprensivo “A. Fusinato” di Schio (VI) e centrato sulla cura particolare che vi si dedica all’insegnamento e alla pratica della musica, si conclude la rassegna di dodici filmati che, a corredo mese per mese del nostro calendario del 2019, ci hanno fatto compiere un giro d’Italia attraverso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mostrandoci come la nostra scuola ci sia, in ogni angolo del Paese, e in quanti modi riesca a rendere significativa e importante la sua presenza.

Preoccupati di gestire al meglio una soluzione in qualche modo originale e innovativa, quella di illustrare attraverso immagini in movimento un prodotto essenzialmente cartaceo, come lo è il nostro calendario nelle sue versioni da parete che da tavolo, non ci eravamo da subito resi conto fino in fondo di quanto il significato e il valore di quel lavoro travalicassero l’arco temporale al quale faceva riferimento. Dodici mesi, ciascuno associato a un codice che, inquadrato da uno smartphone, indirizza a un breve film, sono stati in realtà solo il pretesto per raccontare storie che mantengono comunque viva e presente la propria attualità anche nel momento in cui l’anno si chiude e nuovi calendari, inesorabilmente, subentrano.

I film realizzati con grande sensibilità e maestria da Giovanni Panozzo, autore delle riprese e anche delle colonne sonore, costituiscono brevi ma intense testimonianze del servizio prezioso che la scuola italiana rende ogni giorno al nostro Paese. “La scuola c’è”: un punto fermo per tutti in una stagione segnata da tante incertezze. “La scuola è”, di volta in volta, quello che la fanno essere i contesti in cui agisce, i bisogni che vi si esprimono, l’energia e la passione di chi la fa vivere col suo lavoro.

Ecco allora le immagini di una scuola che sa essere davvero ovunque, e ovunque diventare una risorsa insostituibile per i singoli e per la comunità. Centro di aggregazione, di mutuo incoraggiamento e di solidarietà in un frangente di straordinaria emergenza ambientale; porto di tranquillità e di speranza offerto a drammatici approdi; sollecitazione ad assumere creatività e fantasia come potenti chiavi di lettura della realtà; dispensatrice di conoscenze e animatrice di relazioni positive, capace di portare calore e speranza anche nei luoghi di malattia o di privazione della libertà. In grado di promuovere eccellenze e nello stesso tempo accoglienza e integrazione, riesce a porsi come stabile punto di riferimento anche per realtà itineranti come il mondo circense.

Con una durata media di circa sette minuti, nel complesso in meno di un’ora e mezza i filmati ci restituiscono storie, ambienti, attori diversi, in un mondo che scorre dall’infanzia alle soglie dell’età adulta e si distribuisce ad ogni latitudine, in contesti che vanno dalle metropoli alle realtà più sperdute. Storie comuni ma emblematiche, aiutano a rendere concretamente quell’idea di comunità educante e di comunità didattica che siamo fortemente impegnati a promuovere. “Guidare i ragazzi alla musica d’insieme – ci dice l’insegnante di strumento musicale nel filmato di questo mese – ha un valore educativo notevole, l’orchestra diventa per loro anche una piccola palestra di socialità”. Ma ogni mese ci propone un messaggio che merita di essere raccolto e attentamente meditato.

Ci è stato concesso qualche mese fa l’onore di un incontro col presidente Mattarella, che del nostro progetto è stato inconsapevole quanto prezioso ispiratore nel discorso con cui inaugurò, a Portoferraio sull’isola d’Elba, l’anno scolastico 2018/19. In quell’occasione, come in tante altre, aveva sottolineato l’importanza fondamentale che la presenza diffusa delle istituzioni scolastiche riveste per l’intero Paese. Al Presidente abbiamo consegnato la raccolta dei nostri filmati, in segno di affetto, riconoscenza e gratitudine per l’attenzione sempre rivolta ai giovani e alla scuola e per l’esplicito apprezzamento tante volte manifestato per la quotidiana fatica di quanti operano a diverso titolo nelle istituzioni scolastiche.

A tutti voi, che con l’avvicinarsi di un nuovo anno vi accingete anche a sostituire il calendario del 2019, insieme all’augurio di un prospero 2020 l’invito di conservare la raccolta dei nostri filmati, che resterà comunque disponibile nel nostro spazio web (La scuola c’è. La scuola è). Dodici preziose tessere di quel grande mosaico complesso, splendido e superbo formato dagli oltre ottomila istituti scolastici del nostro Paese. Solo un frammento di quel patrimonio fatto di passione, cultura, attività, vita, che dovrebbe essere raccolto, conservato, utilizzato e diventare anche capitale narrativo per dire e mostrare tutto quello che la scuola è, tutto quello che la scuola offre alla nostra società.

Se mi è permesso un suggerimento, andate ogni tanto a rivederli: è un buon modo per riconoscersi (e rigenerarsi) nella bellezza del ruolo educativo. Buon anno nuovo!

LA PIANTA DI COPERTINA

Disegno di Eva Kaiser

Testo di Flavia Milone

Hieracium lucidum

L’ Hieracium lucidum è considerata una specie in pericolo di estinzione ed è stata inserita dalla IUCN nella lista delle 50 specie botaniche più minacciate della area mediterranea. Il suo areale ricade completamente all'interno della Riserva naturale orientata Capo Gallo, in Sicilia. La leggenda racconta che Gaio Plinio Secondo abbia paragonato il genere Hieracium al falco e allo sparviere, per questo viene comunemente chiamata lo “sparviere del Monte Gallo”. Infatti, Plinio il Vecchio sosteneva che questi rapaci se ne alimentassero per ottenere la loro famosa vista acutissima; mentre la specie lucidum indica l’aspetto lucido, luminoso, brillante, chiaro, caratteristica che le conferisce la sua naturale bellezza.

E’ una pianta perenne, lignificata alla base, alta 10-16cm con foglie verdi scuro disposte a ciuffo, lucide nella pagina superiore e di consistenza piuttosto coriacea. Il fusto presenta un corimbo di capolini di 3 cm di diametro circa, di colore giallo intenso. La specie cresce su scogliere rivolte a nord-ovest esposte a venti freschi e umidi provenienti dal mare su pareti rocciose e affioramenti ricchi di nitrati a causa di escrementi di uccelli marini. Il periodo di fioritura è tra ottobre e novembre.

Questa specie è stata classificata EN (in via di estinzione) secondo i criteri della lista rossa IUCN; ciò è dovuto alla bassa densità della popolazione distribuita in due località e alla limitata capacità di dispersione dei semi. Grazie all'inaccessibilità del suo habitat la specie non è al momento fortemente minacciata. Tuttavia, il recente aumento della frequenza del fuoco rappresenta un grave fattore di rischio inducendo cambiamenti nei modelli e nelle dinamiche della vegetazione locale.

NATALE

A proposito (e a sproposito) di presepe

Avendolo trovato particolarmente gustoso, oltre che attinente a un tema di ricorrente attualità in questa fase dell’anno, proponiamo a chi ci legge il Buongiorno di Mattia Feltri pubblicato su La Stampa di mercoledì 27 novembre 2019. E affinché nessuno sospetti che “qui si fa politica”, oscuriamo le generalità del personaggio cui Feltri indirizza espressamente il suo scritto, senza che questo ne perda comunque in qualità ed efficacia. Completiamo l’opera recuperando anche una potente vignetta di Frato (il nostro amico Francesco Tonucci), pubblicata a suo tempo sulla nostra rivista Scuola e Formazione, che consideriamo un magistrale intervento nella discussione sull’opportunità di dare spazio e sul come darlo, nella nostra scuola, ai temi del Natale cristiano e delle connesse consuetudini religiose e tradizioni popolari. Il caso vuole, considerato il diverso orientamento politico di Tonucci e Feltri e forzandone un poco la classificazione, che “destra” e “sinistra” si scambino in questa occasione ruolo e bersaglio, e questo aggiunge un sovrappiù di originalità, intelligenza, acutezza e valore al pensiero che ciascuno di loro esprime, con parole o immagini. Potenza della democrazia quando si fa habitus mentale convintamente praticato.

Te piace ’o presepe?

di Mattia Feltri

A Xxxxxx Yyyyyy - che con qualche giorno d’anticipo su dicembre ha aperto la tradizionale disputa sul presepe da allestire in difesa della nostra identità minacciata dallo straniero - ricordiamo, in pieno spirito natalizio, la teologa musulmana dell’Università pontificia, Shaharzad Housmand, la quale nel 2005 certificò l’amore dei musulmani per il profeta Gesù, sua madre Maria e di conseguenza per il presepe, e il presidente della Lega islamica del Veneto, Bouchab Tanji, il quale nel 2018 confermò «spero per l’ultima volta: il presepe ci piace», e nel frattempo il presepe regalato dalla comunità islamica di Annone Veneto al parroco, il presepe regalato da un prete di Venezia al centro islamico, il presepe vivente inscenato da profughi dalla Libia a Mondovì, il presepe vivente con un uomo musulmano e una donna ebrea a Cortona, il presepe vivente a Chieti con una donna nera nel ruolo della Madonna, il presepe vivente a Pescara con una studentessa tunisina nel ruolo della Madonna, il presepe vivente con quaranta figuranti musulmani a Rivisondoli, il presepe vivente con Gesù, Giuseppe e Maria interpretati da una famiglia nigeriana a Fratta Polesine, il presepe costruito dai richiedenti asilo musulmani a Bione, il presepe costruito da ragazzini nigeriani, eritrei e senegalesi alla scuola media di Riace, gli alunni musulmani che hanno recitato e cantato in un presepe vivente di Almenno San Salvatore, più altre decine di presepi multietnici che da lustri rallegrano l’Italia, per cui, carx Yyyyyy, si corre il rischio che l’identità minacciata sia solo quella di tanti buoi e asinelli.

ADMIRABILE SIGNUM

Poco prima che procedessimo ad attivare on line i nostri approfondimenti di dicembre è stata pubblicata la Lettera Apostolica di papa Francesco "Admirabile signum" sul significato, il valore e la bellezza del presepe, tradizione che Francesco si propone di sostenere augurandosi che "non venga mai meno; anzi, .... là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata".

Dal link, il testo integrale della Lettera Apostolica Admirabile signum

IL CANTICO

Un uomo trasportato da un più alto desiderio

di Emidio Pichelan

- Di San Francesco il disegno di Ugo Attardi (1923-2006) che qui riproduciamo, mette in risalto la povertà e la disappropriazione totale fino alla nudità per il suo rifiuto radicale della ricerca del possesso e del potere quale presupposto per una società fondata sul dialogo, l'accoglienza, il rispetto della natura, la pace.

Era una testa calda e un mite, insieme; meglio, erano dei poveri gioiosi, un ossimoro assai particolare. Di norma, i poveri non sono di per sé gioiosi, a meno che, come nel nostro caso, la povertà non sia una scelta supermotivata. Sempre di norma, le teste calde e miti costituiscono una miscela esplosiva e perdente, condannata alla sconfitta, alla derisione della gente perbene (e anche non perbene).

Nel caso di Francesco e della sua fratellanza non sarà così. Ed è questa la domanda alla quale cercheremo di dare una risposta: come e perché Francesco e i suoi seguaci, poveri e miti, molto poveri e molto miti e molto gioiosi ma, contemporaneamente, rivoluzionari radicali, intransigenti, non finiscono condannati come eretici o, quanto meno, al pubblico ludibrio?

Il nostro particolare racconto di un Francesco, uomo pubblico e politico, incomincia nell’anno del Signore 1210 quando un giovanotto, battezzato con il nome di Giovanni di Bernardone, ma noto a tutti come Francesco – da notare la determinazione con cui dell’eredità ricevuta non accetta nemmeno il nome – decideva di andare a Roma per un riconoscimento necessario alla sopravvivenza di una comunità chiamata fratellanza. La consistenza della comunità diceva che la parola e l’esempio di Francesco avevano avuto successo al di sopra di ogni aspettativa.

Francesco lo stravagante, il bizzarro aveva calamitato un consistente nugolo di seguaci di ogni tipo. Era un uomo maturo di 29 anni e, nella sua particolarissima visione del mondo e delle cose, una “norma di vita per sé e per i frati” non era proprio necessaria. C’erano ordini religiosi, erano in vigore Regole; a lui non piacevano perché vincolavano e trasformavano i responsabili delle comunità religiose in guardiani – in “carnefici” per usare la sua stessa espressione. Per questo si premurava di scrivere, nelle parole di Tommaso da Celano, il primo biografo, “con semplicità e brevità una Regola, composta soprattutto di espressioni del Vangelo”. Espressioni, non regole, non vincoli; una vita religiosa e comunitaria scelta volontariamente, un Vangelo vissuto e praticato con convinzione.

Sedeva sul soglio pontificio Papa Innocenzo III, “uomo che si era coperto di gloria, dotto, ricco di eloquenza, ardente cultore della giustizia nel difendere i diritti e gli interessi della fede cristiana” (Tommaso da Celano). Non era proprio un momento propizio (e quando mai avrebbe potuto esserlo?); l’anno prima (1209), Papa Innocenzo III aveva lanciato una tragica crociata contro i Catari (il massacro di Béziers è del 22 luglio 1209).

Tutte le strade portavano a Roma e, per chi crede – e Francesco credeva fermamente – le vie della Provvidenza sono infinite. A Roma, oltre a Guido, il “venerando vescovo di Assisi, che stimava”, trovava pure il vescovo di Sabina, Giovanni di San Paolo, uomo di Curia ma – in effetti – un confratello “nel disprezzare le cose terrene e amare quelle celesti”. Il quale, saputa la ragione della discesa a Roma di Francesco, aveva tutte le ragioni per entrare nel panico. E cercava di dissuaderlo, di portarlo sulla retta strada. Era il suo un progetto generoso, luminoso, giusto; la Chiesa aveva bisogno di una ri-evangelizzazione, c’era tanto da puntellare e riparare e riformare e cambiare, ma l’ideale di Francesco era semplicemente troppo alto – un eufemismo per non dire troppo radicale, troppo rivoluzionario, evidentemente controcorrente, dunque pericoloso per il sistema. Suggeriva sorridendo e argomentando e accalorandosi il vescovo amico: meglio percorrere “strade più piane”, già battute. Ce n’erano almeno due, che l’amico si permetteva di evocare con cuore e con nitida convinzione: la vita monastica, in una comunità riconosciuta e approvabile facilmente dal Pontefice (c’erano a disposizione le Regole benedettine, le agostiniane) o quella eremitica. L’amico vescovo conosceva l’amore di Francesco per le grotte, la nuda terra, Sorella Povertà, la solitudine, la vita ritirata. “Ma Francesco ricusava con quanta più umiltà poteva quegli argomenti non perché li disprezzasse, ma perché si sentiva trasportato da più alto desiderio seguendo con amore un alto ideale” (Tommaso da Celano).

I timori di Giovanni da San Paolo erano più che fondati: il capo drappello e i seguaci innovatori si presentavano e volevano presentarsi come rinnovatori disarmati, a mani nude, professavano umiltà, modestia, mitezza, povertà, il capo manipolo osava persino denudarsi nella pubblica piazza e baciare i lebbrosi: dove mai pensava di andare, che cosa mai pensava di conquistare quella pattuglia di modestissimi “frati minori”? “Voglio che questa Fraternità sia chiamata Ordine dei frati minori”, si peritava di mettere per iscritto il giovane crociato disarmato del Vangelo; “e realmente erano ‘minori’”, chiosava Tommaso da Celano, “sottomessi a tutti e ricercavano l’ultimo posto e gli uffici cui fosse legata qualche umiliazione, per gettare le solide fondamenta delle vera umiltà”.

Umiltà, modestia: niente di più distante e alternativo rispetto alla Curia e al soglio pontificio. “La modestia”, detterà ai quattro compagni di ventura, offertisi ad accompagnarlo nella preparazione dell’addio da questo mondo, “è il decoro di tutte le età, testimone di innocenza, indizio di cuore puro, verga di disciplina, gloria particolare della coscienza, garanzia della buona reputazione, pregio e coronamento della perfetta rettitudine”.

Giovanni di San Paolo aveva tutte le ragioni per considerare Francesco e i suoi compagni d’armi degli sprovveduti, degli alieni per niente innocui. Né a loro né agli altri. Dei cattivi profeti e degli uomini di buona volontà sono lastricate le strade dell’inferno.

Tommaso da Celano scriveva la Vita prima di S. Francesco di Assisi qualche anno appena dopo la morte del Poverello, con conoscenza di causa. È una testimonianza preziosa la sua, insostituibile, purché la si depuri da una evidente, fastidiosa aura favolistica, di racconto per bambini che nulla sanno delle cose di questo mondo. Quello che avveniva a Roma in quel lontano 1210 tra un fraticello mal vestito e peggio calzato a capo di un manipolo di mendicanti pazzerelli come lui è di capitale importanza: per Francesco, per il suo messaggio (parole, opere, esempi, scelte), per la Chiesa, per la lingua italiana, per come considerare la terra (intesa come creato, natura, pianeta, casa dell’uomo). È un passaggio storico.

Il vescovo Giovanni di San Paolo e Francesco sapevano bene quello che si dicevano: il primo, pastore e uomo di Curia, conosceva sia la Chiesa militante che quella curiale (costantiniana, una monarchia assoluta, un nido di vipere, per dirla alla Mauriac), mentre il fraticello, dal canto suo, aveva macerato e maturato lentamente, coscientemente un preciso progetto di vita (privata e pubblica). Non si presentava a Roma prevalentemente per una regola che non voleva, non gli serviva, quanto per una missione, privata e pubblica. Insistiamo sul secondo aggettivo, a costo di scandalizzare: le obiezioni di Giovanni di San Paolo erano fraterne, provenivano da un estimatore ed erano motivate, esprimevano il timore fondato di prevedere per Francesco un cammino accidentato, più spine che rose, e nessuna certezza di successo. Anzi, tutt’altro che peregrino immaginare che Francesco, alla prima occasione buona, venisse condannato come profeta maledetto di una nuova (ennesima) eresia.

Guarda caso, capitava nella realtà qualche anno dopo, quando Francesco, rispondendo positivamente alle richieste di Vescovi francesi, tedeschi, ungheresi, mandava i suoi seguaci in missione evangelica. In Francia ci andavano frate Pacifico e altri 60 poverelli. Non sapevano le lingue i fratelli missionari in trasferta, erano stati consigliati di essere pazienti, sorridenti, di accettare le umiliazione, di rispondere sì. Lo racconta Giordano da Giano; siete catari? domandavano i fedeli tedeschi, ya rispondevano i poverelli sprovveduti, fortuna voleva che il vescovo si consultasse con papa Onorio III e così i fraticelli potevano ritornarsene ad Assisi, ignominiosamente cacciati e umiliati come i confratelli inviati in Ungheria, “provvidenzialmente” scampando al rogo.

Ma di fronte ai timori oggettivi del buon Vescovo amico stava un uomo giovane con alle spalle un duro percorso di iniziazione, un cavaliere che non assomigliava a nessun altro, capace di trasformare una sconfitta cocente e una prigionia umiliante in un percorso di riscatto e in un progetto di vita altissimo. Era un leader naturale, carismatico, mai depresso, cosciente del suo valore, determinato nel perseguire obiettivi inimmaginabili agli altri comuni mortali. Era prigioniero a Siena, ricorda Chiara Frugoni, una situazione triste e deprimente di lamenti, frustrazioni, senza speranza. Un compagno di prigionia, esausto da tante privazioni e, allo stesso tempo, frastornato da un compagno di cella sempre allegro e lieto e gioviale e in vena di scherzi, gli dava del pazzo e dell’incosciente. “Cosa credete che diventerò nella vita?”, rispondeva Francesco prigioniero e assai malmesso, “Sarò adorato in tutto il mondo”(1).

Il giovane uomo di Assisi si presentava dal Papa per avere la sua benedizione nella missione della sua vita – “restaurare” la Chiesa – convinto della possibilità di successo dell’impresa: perché necessaria, perché voluta dal Signore dei cieli. “Veramente il Signore era con Francesco”, annota seraficamente Tommaso da Celano, “allietandolo con rivelazioni e animandolo con i suoi benefici”. Una notte, per esempio, sognava di percorrere un sentiero di campagna quando si imbatteva in un albero eccezionale, fronde sovrastanti e tronco smisurato. Anziché spaventarsi e desistere dal cammino, Francesco si sentiva crescere fino a poterne toccare la cima, lo afferrava con una sola mano e lo schiacciava a terra. “Così era avvenuto realmente”, chiarisce Tommaso da Celano, “Papa Innocenzo, che è come l’albero più alto e potente del mondo, si era inchinato così benevolmente alla preghiera del beato Francesco”.

Pochi dubbi che la Chiesa, la superpotenza dei tempi, avesse bisogno di un “uomo di un altro mondo”, di “un uomo diverso da tutti gli altri uomini”. La situazione era drammatica, quasi senza rimedio. Nel 1216 Giacomo da Vitry scendeva da Parigi a Roma per essere consacrato Vescovo della lontana diocesi di San Giovanni d’Acri, sulla costa palestinese; prima di imbarcarsi da Genova per raggiungere la sua sede scriveva una lettera dove raccontava come, passando per Perugia, fosse stato testimone dello scempio del cadavere di Innocenzo III (“l’uomo coperto di gloria”, già incontrato all’inizio di questa storia), derubato di tutte le sue vesti preziose e abbandonato in chiesa, seminudo e già in stato di putrefazione.

Aveva, inoltre, assistito alla elezione e consacrazione del nuovo Papa Onorio III, disponeva di una visione realistica, di prima mano della situazione della Chiesa. Il giudizio sulla Curia non ammette dubbi interpretativi: “tutti erano così occupati nelle cose temporali e mondane, in questioni di re e di regni, in liti e processi, che appena permettevano si parlasse di qualche argomento di ordine spirituale”. E qui, Giacomo da Vitry, estraneo a Francesco e alla sua fratellanza, lasciava scivolare, con la schiettezza e la semplicità dei fatti per chi crede nella Provvidenza, un elogio e un riconoscimento assai lusinghieri: per fortuna c’erano loro, le sorelle e i fraticelli poverissimi e gioiosissimi (i due aggettivi vanno tenuti rigorosamente insieme), peraltro stimati dal Papa e dai cardinali, i quali “non si occupano per nulla di cose temporali, ma invece, con fervoroso desiderio e con veemente impegno si affaticano ogni giorno per strappare dalle vanità mondane le anime che stanno per naufragare e attirarle nelle loro file”(2).

Più aulico e meno concreto il linguaggio di Tommaso da Celano, che scriveva nel breve intervallo tra la morte di Francesco e la sua canonizzazione a furor di popolo, la denuncia di una situazione drammatica: “caliginose tenebre” avevano invaso la terra, cancellando praticamente ogni traccia della via della salvezza, gli uomini “erano quasi tutti precipitati in una così profonda dimenticanza del Signore e dei suoi comandamenti, che appena sopportavano di smuoversi un poco dai loro vizi incalliti e inveterati”. Per Tommaso, uomo colto e di molta fede, che credeva nei segni dei tempi e nella Provvidenza, la comparsa di un uomo come Francesco non poteva che avere un senso: “Infatti, in mezzo allo svilimento, non di pochi, ma generale, in cui era caduta la dottrina evangelica, a motivo dei costumi di coloro che la insegnavano, la Provvidenza di Dio mandò nel mondo questo uomo, perché, come gli apostoli, fosse testimone della verità davanti a tutti gli uomini, dimostrasse la stoltezza di questo mondo”.

Necesse est enim ut veniant scandala; e scandaloso, pietra di inciampo, era il giovane uomo di Assisi che, dopo un durissimo percorso di meditazione, digiuno, solitudine aveva deciso di mettersi al servizio, da novello cavaliere errante, del Vangelo e di Madonna Povertà. La Chiesa andava puntellata, il Vangelo letteralmente riscoperto sotto strati di rovine e di immondizie e, soprattutto, ri-predicato. Detto altrimenti, la realtà andava capovolta, con gli uomini di buona volontà, con la Chiesa e i suoi pastori, perché era assodato, era incontrovertibile: extra Ecclesiam, nulla salus, fuori della Chiesa ci sono il pianto e lo stridor di denti della Geena.

La realtà andava rovesciata senza che nessuno si facesse del male, senza finire nella Geena. “Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio”, aveva scritto Tucidide qualche secolo prima. È probabile che lo storico greco non facesse parte del pantheon particolare del giovane Francesco in crisi di identità; per quanto si sa, amava soprattutto la poesia cortese. Sta di fatto che nel lungo viaggio in cerca del suo particolare Graal, il giovane Francesco finiva col trovare Gesù di Nazareth (un uomo, una vita, la Buona Novella) e una dama, Madonna Povertà, una sposa che, come ci ricorda Dante nel Canto XI del Paradiso, aspettava da undici secoli un nuovo compagno.

Se per chi nasce in miseria è marchio di frustrazione e rabbia, per Francesco la povertà è invece fonte della felicità vera, della libertà assoluta. Conosceva il significato del denaro, dei vestiti di stoffa pregiata e di colori brillanti, della case signorili, dei cavalli di razza e dei finimenti ben lavorati e delle armi artisticamente decorate; nel ripudiare quel mondo avido, ingordo, invidioso, mai sazio, scopriva nell’essere invece che nell’avere la libertà piena dell’uomo che vive e parla e agisce senza secondi fini, puro nell’animo e nella testa, che per questo non può fare paura a nessuno. La povertà era per lui una scelta radicale, volontaria e libertaria, rendeva immuni dalla sete di dominio e di possesso, dai desideri, dai bisogni, sgombrava la testa dai pensieri negativi e dalla zavorra delle preoccupazioni. Solo chi non possiede nulla può aprire la porta a tutti, al lebbroso come al Papa come al sultano come a sorella morte. Era la sua una povertà gioiosa, vissuta realmente più che predicata. E a che prezzo! diciamo noi comuni mortali; ci sforziamo di capire i mondi dei profeti e dei mistici ma sono mondi che rimangono lontani, incomprensibili, sfuggono alla nostra grammatica e sintassi. Basta vedere la grotta nella quale dormiva, pensare alla tunica rozza, alla sua vita di cruda nudità per capire il significato di un messaggio radicale, che non moriva all’essere pronunciato ma si diffondeva rapidamente, conquistava cuori e menti, faceva proseliti, arrivava nel cuore recondito dei palazzi dei potenti, diventerà storia imperitura dell’umanità e della Chiesa.

Radicale ma credibile, quindi, il messaggio di Francesco. Efficacemente diffuso da un comunicatore straordinario. La seconda novità che si vuole qui sottolineare è quella del linguaggio di Francesco. Anche in questo caso siamo in presenza di una novità assoluta: Francesco non è un chierico, non è un presbitero; è un laico che non può predicare in chiesa, non è abilitato a spiegare le Sacre Scritture, non può amministrare i Sacramenti, non fa parte dell’istituzione ecclesiastica. Era un semplice fedele (un laico) che parlava ai laici, cioè alla gente comune, la maggior parte malmessa, emarginata. Voler parlare in quel contesto senza averne i titoli era più che un azzardo: una scommessa dalle infinite incognite. Ed era proprio qui che Francesco vinceva la scommessa alla grande: povero e libero com’era, poteva parlare e comunicare e raccontare e intrattenere per convincere, rallegrare, educare, tranquillizzare, confortare. Andava incontro alle donne e agli uomini dove erano, nei campi, nelle piazze, nelle vie, entrava nelle case con un saluto nuovo: “Che il Signore ti dia la pace”. “Francesco aveva successo per un suo modo tutto particolare di parlare alla folla: predicava in un volgare semplice e spontaneo, si aiutava con i gesti, la mimica, il canto e la musica, era come assistere a uno spettacolo, a una commedia religiosa”(3). “Volgare” vuol dire “del volgo”, del popolo, dei comuni mortali che non conoscevano il latino (la lingua dei letterati, dei dotti): uno strumento comunicativo “basso”, che gli consentiva, da una parte, di parlare alle autorità e ai nobili come al popolino, a chi aveva ricchezza e potere come agli sprovveduti (i nullatenenti) e, dall’altro, poteva usare toni e registri e parole immediatamente comprensibili, di sicuro e immediato impatto emotivo. (Da notare, se gli capitava di parlare in chiesa, lo faceva con la dovuta autorizzazione).

Era, dunque, un affabulatore e un uomo di spettacolo. In realtà, è quanto mai utile ricorrere a un’altra categoria: al linguaggio dei segni. Il simbolo è un segno, una traccia visibile, un indizio, una prova; gli uomini, scriveva Sant’Agostino in De Doctrina christiana, hanno inventato segni al fine di manifestare i loro sentimenti e i loro pensieri, per esprimere pubblicamene la loro interiorità. John Locke li chiamava voluntary signs, segnali delle idee. Con i segni si costruisce un mondo.

La parola, infatti, era per Francesco solo uno dei mezzi comunicativi, laddove si pensi al significato del saio e dei calzari, al legno o alla pietra come cuscino, al rifiuto di regole, al chiamare fratellanza la comunità raccolta attorno a lui e “minori” i suoi seguaci, al bacio e abbraccio ai lebbrosi, alle conversazioni con gli uccelli, alle stigmate, alla svestizione e denudazione in piazza, ai sogni, alla partecipazione alla Crociata e all’incontro con il sultano, al presepe vivente.

Nessuna meraviglia, quindi, che al termine di una vita breve, poverissima (nuda), totalmente libera, pienamente gioiosa, in pace con se stesso e con gli uomini e con il creato, alla fine di due anni di preparazione tormentata, Francesco si accomiatasse da questa valle di lacrime esplodendo – letteralmente – in un Canto che riassumeva la sua vita di parole, simboli, passione, energia, libertà, felicità, riconciliazione con il Vangelo e con il Creato. Al Cristo incarnato, morto e risorto aveva dedicato parole, opere, simboli, canti, passione, trovate comunicative; nel commiato finale, in procinto di ritornare nella casa del Padre, chiamava la terra, il creato, i suoi elementi a unirsi a lui in un’ode che voleva preludere alle trombe del Giudizio, quando le tombe si scoperchieranno e i morti rivivranno nell’al di là che hanno meritato da vivi. Il Cantico rimette la terra (il pianeta) al posto che le spetta dopo l’Incarnazione, la Morte e la Resurrezione: non è più luogo e destino della maledizione, l’esilio inflitto per la ribellione, luogo di lacrime e sangue e pane sudato e travagli lancinanti, ma luogo di riscattato dalla Croce e Resurrezione del Figlio di Dio, fattosi uomo tra gli uomini. Una terra redenta – il Nuovo Testamento – dal peccato originale e dall’annuncio della Buona Novella. O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem, aveva cantato – pericolosamente, audacemente – Sant’Agostino.

Non aveva ancora trent’anni, ma aveva molto vissuto; a Roma, Francesco arrivava armato di scelte precise, trasportato sulle ali di “un più alto desiderio”, sapeva quello che voleva da sé, dalla vita e dal Papa.

Rimane nell’economia del nostro ragionamento l’esplorazione del rapporto di Francesco con il potere. Che c’era allora come adesso; in politica, cioè nell’umana esistenza in comunità/collettività, non esiste il vuoto di potere. È facile immaginare che a un uomo libero, nullatenente, vestito di stracci, giullare di una signora improbabile come Madonna Povertà e scudiero di un messaggio impegnativo come il Vangelo, in fondo in fondo un vero anarchico (pacifico, s’intende), il potere non garbasse né punto né poco. Non lo voleva esercitare nemmeno nella sua fratellanza: alla fine della sua vita, preferiva cedere ad altri (Pietro Cattani e frate Elia da Cortona) la responsabilità della comunità che trovava difficoltà a seguirlo sempre e ovunque e comunque nella sua follia radicale, senza sconti: “Il mio incarico di governo dei frati”, si legge nella Leggenda Perugina, “è ora soltanto di natura spirituale perché devo avere dominio sui vizi e correggerli. Se non ci riesco con le esortazioni e con l’esempio, non voglio trasformami in carnefice per picchiare e frustrare, come fanno i governanti di questo mondo”(4).

Il governo degli altri secondo il Poverello, ricorda Tommaso da Celano, “è cosa buona e accetta a Dio; ma vi dovevano accedere i disinteressati, i puri di cuore, quelli che non cercano l’applauso dei sudditi ma il loro profitto, coloro che non aspirano alla prelatura, ma la temono”. È noto da sempre che il potere corrompe, non sappiamo se per legge di natura dopo lo sconsiderato peccato originale o per ineliminabile eredità storica.

Riguardo al potere politico, la via da seguire era semplice: ignorarlo, meglio, quando c’era l’occasione, ricordare al potente di turno la caducità del potere e delle cose di questo mondo.

Capitava un giorno che da quelle contrade passasse l’imperatore Ottone, in viaggio verso Roma per ricevere la “corona della terra”; Francesco si rifiutava di uscire dal suo tugurio, pur vicino alla via del transito della spedizione imperiale, acconsentendo solo di mandare un emissario a ricordare all’imperatore che quella sua gloria era condannata a brevissima vita. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, la gloria di questo mondo è solo apparenza, mondanità (come si diceva allora), esteriorità, parvenza, illusioni. Sic transit gloria mundi, si sarebbe detto qualche tempo dopo.

Se non aveva scrupoli nel ricusare “fermamente di adulare re e principi” perché “si sentiva investito dall’autorità apostolica”, non poteva che essere totalmente diverso l’approccio con la Curia e l’istituzione ecclesiastica, delle quali conosceva vizi e corruzioni, a iniziare dai fasti e dallo sfarzo di un apparato ecclesiastico – evidentemente, visibilmente – antitetico alla vita, le opere e le scelte del fraticello.

Era un uomo dei suoi tempi, extra Ecclesiam, nulla salus. Santi non lo erano stati nemmeno gli Apostoli, figurarsi i reggenti della Chiesa costantiniana. I peccatori davano scandalo, ma la funzione salvifica del Magistero non poteva e non doveva essere messa in discussione. La neonata fratellanza aveva scelto, racconta Tommaso da Celano, un sacerdote secolare “che era tristemente noto per le sue enormi colpe e degno del disprezzo di tutti a motivo della sua depravata condotta”. Francesco, tuttavia, riteneva “sacrosanto dovere osservare, venerare e seguir in tutto e sopra ogni cosa gli insegnamenti della Santa Chiesa romana, nella quale soltanto si trova la salvezza. Rispettava i sacerdoti e nutriva grandissimo amore per l’intera gerarchia ecclesiastica”. Insomma, era davvero bravo, quasi eroico Francesco nel distinguere tra peccato e peccatore, tra uomo (peccatore) e funzione magistrale del presbitero, del vescovo, del Pontefice Massimo. Ricordate il sogno dell’albero gigantesco che ostruiva il cammino di Francesco viandante pellegrino? Era un cavaliere errante, era e si sentiva un giullare e le armi erano la parola, l’esempio, il linguaggio potente, magico dei simboli.

La Chiesa andava alle Crociate, ci andava anche lui, nessuna paura nell’incontrare sultani e califfi, fossero anche padroni dell’Egitto e nipoti del grande, temibile Saladino. Ci andava e a Damietta, V Crociata (1217-1221), attraversava le linee avversarie, penetrava nell’accampamento nemico, incontrava il sultano e parlava, parlava e ancora parlava, argomentava. Falliva miseramente, le Crociate non erano – purtroppo – tornei, giostre, sfide cavalleresche dove si imponessero il vero, il giusto, il nobile; non erano nemmeno ordalie, il sultano comunque non ci stava. Ma il messaggio francescano arrivava anche in questo caso forte e chiaro alle orecchie di tutti, anche delle “dure cervici” indisposte all’ascolto, tanto meno al rispetto delle persone e alla parità degli esseri umani. Quale il confine tra verità e potere? La rivoluzione, per essere vera e produttiva, deve essere di struttura o di persone? deve essere strutturale o personale? Noi moderni ne abbiamo visto di rivoluzioni, sommovimenti, salti storici, svolte epocali, cambiamenti cosiddetti strutturali; ne abbiamo constatato i limiti insuperabili. Chi può sostenere che la storia sia lineare?

Non sappiano se Francesco si sia mai posto la domanda. Di fatto, la sua vita (povertà, fratellanza, pace) non poteva essere di confronto, di antagonismo, di messa in discussione della struttura e della catena di comando: atteggiamenti e azioni che provocano – fatalmente – conflitti durissimi, generano divisioni, suscitano comunque timori e gelosie, provocano condanne, minano il campo del confronto. “E questi [i sacerdoti]”, scrive nel Testamento, “e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come i miei signori. E non voglio considerare in loro il peccato, perché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono i miei signori. E faccio questo perché dello stesso altissimo Figlio di Dio nient’altro vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri”.

Nessuna dichiarazione di guerra, insomma, rispetto estremo per la funzione ministeriale della Chiesa e dei sacerdoti, gli unici abilitati a connettere i fedeli all’Eucaristia. Nel secondo Testamento, ricorda Chiara Frugoni, Francesco rivendica l’originalità del suo operato “voluto da Dio, non da una Chiesa per la quale professa rispetto ma anche quieta distanza”. Una “quieta distanza”! espressione linguistica capolavoro che avvolge e incapsula dialettica, contraddizioni, anomie. Francesco, d’altronde, come già ricordato, ci sapeva fare con le parole, l’arma speciale di un cavaliere molto speciale, di un giullare cortese. Da Damietta, ad esempio, non ne era uscito completamente sconfitto: per chi avesse avuto la voglia di leggere in profondità, quell’esperienza unica dimostrava che le Crociate non avevano senso, che se le parole non erano in grado di cambiare la sostanza profonda delle medesime – nelle guerre identitarie, in generale, e in quelle religiose, in particolare, non ci sono vincitori e vinti, sono tutti perdenti –, se nemmeno le parole portano frutto, tanto meno lo potevano portare le armi.

“Tutti gli altri mali sono amari”, cantava il più grande dei trovatori, Chrétien de Troyes (ah, le magiche lezioni sulla poesia trobadorica del grande, umile Gianfranco Folena a Padova, a metà degli anni Sessanta!), “fuorché quello solo che procede dell’amore: esso invece converte la sua amarezza in dolcezza e soavità”. Gli ultimi due anni delle breve vita di Francesco erano un Getsemani di chiodi, spine, malattie, tormenti, impedimenti da portarlo (quasi) alla perdita della fede. Poteva mai il discepolo più limpido del Maestro non seguire fino alla fine le orme di un maestro che si era caricato sulle spalle il peso della redenzione dal peccato dei peccati, il misconoscimento del Creatore e dei suoi doni profusi nel creato? Nell’orto del Getsemani anche il Figlio di Dio, pur cosciente della sua missione, aveva sentito vacillare forze e fede. Ed è da quella fucina di piaghe e tormenti senza fine che nasce il Cantico che segna l’inizio di una nuova lingua e di un’accezione nuova del creato. Cacciati dal paradiso, Adamo ed Eva si addentravano in una terra d’esilio e di penitenza, cattiva, malvagia, matrigna, selvaggia: una terra inferno, insomma, da fecondare con lacrime, sudore, sangue. Con l’Incarnazione e l’annuncio della Buona Novella, però, veniva siglato un nuovo patto tra l’uomo e il Dio creatore, la terra diventava dono, una casa per i figli di Dio, riscattati e riconciliati.

Dopo una vita adulta spesa al servizio incondizionato di Madonna Povertà e Sorella Modestia e Monna Umiltà, dopo un’esistenza di cruda nudità, gli occhi limpidi e la bocca purificata dalle tante parole pronunciate, tutte impregnate di amore e pace, Francesco era sicuramente l’essere umano più attrezzato per riconoscere nel creato l’impronta originale: una tavolozza sconfinata e illimitata di doni, una giardino da coltivare, per il quale il poverello spendeva le ultime gocce di un’esistenza unica. Della terra Francesco non si era mai considerato né padrone né custode, ma un ospite di un qualcosa che aveva una vita propria. Se si tagliava un albero, ad esempio, dava ordine che si conservasse e si ripiantasse un ramo. L’ortolano della fratellanza non doveva coltivare tutto lo spazio: una parte doveva essere riservata all’erba e ai gigli del campo, insomma la terra non è una dépendance dell’uomo.

Arrivava Francesco alla fine della sua vita, scrive Chiara Frugoni, “scoraggiato, incupito, martoriato”. Tre aggettivi pesanti che nella particolare alchimia esistenziale di Francesco precipitavano nel Cantico, un miracoloso contrappasso. Tutt’altro che disperato, dunque; conservava la fede e, soprattutto, dimostrava che si poteva, si doveva essere coerenti se si voleva seguire un’utopia, anzi se si pensava, addirittura, di oltrepassarne gli stessi limiti. Sulla coerenza con proprio ideale, aveva ben scritto Seneca: “Meglio è essere disprezzato per la schiettezza che tormentati con la continua finzione. Comunque, poniamo un limite alla cosa: c’è grande differenza tra una vita schietta e una trascurata”.

Nessun dubbio: la vita, l’opera, il messaggio (i messaggi) di Francesco sono stati un successo duraturo, planetario. Un dono della Provvidenza e della storia che ha reso migliore la Chiesa, la vita umana sulla terra e l’umanità intera. Ha evidenziato la politicità del Vangelo, nel senso esplicitato da Papa Francesco ai gesuiti di Panama: che “tende alla polis, alla società, a ogni persona in quanto appartiene alla società”(5). La via francescana al Vangelo e al rapporto con gli esseri umani e al creato è diversa, alternativa, assai più feconda e duratura della coeva Inquisizione, da tempo e senza rimpianti finita in archivio. Con molte recriminazioni e nessun rimpianto.

È d’obbligo rivedere le teorie sui miti, sui mansueti e sul loro destino alla sconfitta, alla irrilevanza, all’emarginazione senza conseguenze. L’aveva già detto il Maestro nel Discorso della Montagna, un manifesto che non rispondeva e non risponde ai canoni usuali della vita umana. Un manifesto unico nella storia umana, che chiama a raccolta per benedirli e confortarli e per dire loro che sono sulla giusta strada gli sfigati del mondo, gli ultimi e i penultimi e i terzultimi. I losers, gli sconfitti, i poveri (in spirito), gli afflitti, i miti, gli affamati e gli assetati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati, i calunniati. Rallegratevi, diceva il Maestro, perché vostra è la terra. Chi più perdente e vincente di Francesco, il povero, il giullare, il mite, l’uomo che osava baciare i lebbrosi e parlare con i lupi e che invitava tutti gli elementi del creato, fuoco incluso, a unirsi a lui nelle lodi del Creatore?

Per chi crede che la vita non sia una lotteria e che gli avvenimenti non succedano per caso, non può dubitare che l’elezione (13 marzo 2013) di un Papa che, venuto dalla fine del mondo, meglio sarebbe dire da Aparecida (fondamentale per capire Papa Francisco è il sinodo latinoamericano tenutosi nella località brasiliana nel 2008), abbia molto a che fare con la vita di Francesco e del suo incontro (1209) con Papa Innocenzo III. Il cardinal Jorge Mario Bergoglio, chiamato al soglio Pontefice, è un gesuita che sceglie come identità specifica un nome mai usato prima e che per la sua prima Enciclica individua proprio l’incipit del Cantico, Laudato si’. Rovesciando nel nome, nel titolo della sua prima Enciclica, nel primo gesto politico (la visita, senza le autorità, a Lampedusa) una tradizione secolare. Il settembre del 2019, così elettrizzante e impegnativo e – si spera – storico (l’UN Climate Action Summit di New York, le azoni sviluppate da Greta e dai FridaysForFuture, il programma Horizon Europa della UE) non hanno niente a che fare con Francesco e il Cantico? Il 13 marzo 2013, sei anni fa, inizia, con buona pace di tutti, un’altra era dalla “quieta distanza” di francescana memoria, difficile da prevederne durata, traiettoria, impatto, e risultati.

Ottocento anni fa venne un uomo per dire che gli uomini di poca fede sbagliavano quasi tutto, semplicemente perché non avevano fede, che c’era troppo poco amore per il prossimo, che l’odio e la guerra non portano mai da nessuna parte, che la terra è un creato, un dono, che la Croce aveva riconciliato l’uomo peccatore con il suo Creatore. La “nuova” terra della visione francescana non va sfruttata, violentata, l’uomo non ne è il padrone; va amata, come inciso nella iscrizione nel monastero di Bose (Vercelli), la comunità fondata da Enzo Bianchi: “Dio perdona sempre, gli uomini talvolta perdonano, la terra si vendica e non perdona mai. Ama la terra come te stesso”.

Dopo Ottocento anni, inaspettatamente, imprevedibilmente un Papa porta il nome e il messaggio di Francesco, il Poverello, il Giullare, nel sancta sanctorum del potere ecclesiastico. Senza bisogno di assalire la Bastiglia. Dalla durezza della opposizione, a volte sguaiata, a Papa Francesco si deve dedurre che qualcosa (molto) sta cambiando, lassù in alto. Dove è arrivata una luce nuova.

Diceva il Maestro.

“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio; anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il padre vostro che è nei cieli”.

Non solo, ci dice la storia: la luce (delle buone idee e opere) non si accontenta di illuminare la città umana, riesce anche a cambiare il mondo. In meglio.

Laudato si’, o mio Signore, per averci dato un uomo chiamato Francesco e un Papa di nome Francesco.

(1) C. Frugoni, Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, pag. 12.

(2) C. Frugoni, cit, pag. 40.

(3) C. Frugoni, cit., pag. 35.

(4) C. Frugoni, cit., pag. 109.

(5) M. Politi, La solitudine di Francesco, pag. 208.

ECOLOGICA

Un articolo di Leonardo Becchetti (Avvenire, 13 novembre 2019) sulle quattro dimensioni della sostenibilità e, in più, la necessità di una Finanza Etica.

La sostenibilità integrale è a quattro dimensioni: ambientale, sociale, fiscale, umana

di Leonardo Becchetti

Il tema della sostenibilità ambientale, oggi ineludibile per l’intera comunità mondiale, era solo una scommessa e una sfida lanciata qualche decennio fa dai primi fondi d’investimento etici. La scelta strategica di puntare su questo tema ha avuto successo perché insistere da allora sul voto col portafoglio per le imprese all’avanguardia sui temi della sostenibilità ambientale ha significato anticipare la scelta di settori e imprese vincenti del futuro alla luce dell’aumentata urgenza del problema dell’inquinamento e del riscaldamento globale.

Per analogia è necessario fare oggi un nuovo salto in avanti e capire che le diverse dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale, fiscale, umana) sono tutte collegate tra di loro. Pensare di affrontare solo la dimensione ambientale senza fare attenzione alle conseguenze sugli altri piani porta infatti al fallimento di strategie e politiche economiche (ecotasse francesi e gilet gialli insegnano). Quando Francesco parla di "ecologia integrale" ha ben presente la questione e la correlazione tra le diverse dimensioni del problema. La crisi dei ceti medi e deboli di gran parte del mondo a causa di meccanismi di creazione e distribuzione del valore che producono e perpetuano diseguaglianze è la dimensione della (in)sostenibilità sociale. Il dramma della perdita delle condizioni minime che rendono una vita degna di essere vissuta, dramma che produce l’epidemia di morti per disperazione da overdose di oppioidi negli Stati Uniti e le tragedie del sabato sera tra i giovani da noi rappresenta la dimensione dell’(in)sostenibilità umana. Essa va oltre il problema di basso reddito e bassa istruzione affondando le radici in una povertà di relazioni e in una visione della vita ossessionata dalla corsa allo status che mina alle radici la linfa vitale di cui l’uomo cercatore di senso ha bisogno per una vita ricca di significati.

Infine la sostenibilità fiscale è sempre più alla ribalta della cronaca perché gli stati nazionali diventano via via più consapevoli dell’esigenza di combattere elusione ed evasione fiscali delle imprese transnazionali che con la loro corsa al ribasso alla ricerca di localizzazione nei paradisi fiscali rischiano di rendere sempre più vera la fosca profezia di un mondo fatto da "nazioni senza ricchezza e ricchezza senza nazioni". Sono questi i fattori di fondo che spingono chiaramente in direzione di una sempre maggiore apertura alle nuove dimensioni e di un superamento del tema della responsabilità d’impresa inteso lungo la pur fondamentale dimensione unilaterale della sostenibilità ambientale (emissioni, rifiuti, economia circolare, riscaldamento globale).

Nell’ambito di questa evoluzione l’altra direzione di progresso essenziale per lo sviluppo della finanza etica è quella della qualità dei sistemi di misurazione. Nella misurazione della responsabilità d’impresa l’asimmetria informativa tra un soggetto che ha più informazioni (l’impresa sulla sua condotta) e uno che ne ha meno (l’investitore) è inevitabile e crea le premesse per la tentazione del "green washing" che è tanto più forte quanto più il tema diventa di moda. Per questo indipendenza, terzietà e reputazione delle società di rating sarà sempre più importante. E per lo stesso motivo, oltre alla selezione dei titoli da inserire nell’universo investibile, una dimensione strategica essenziale della finanza etica sarà quella dell’azionariato attivo, ovvero del dialogo con le imprese per rendere più efficace e rapida la transizione verso la sostenibilità.

IL FILO DEI MESI

Dicembre

di Gianni Gasparini

Natale e il resto

Dicembre: impossibile non parlare del Natale, quel “natale” per antonomasia che è diventato una parola unica mentre a rigore dovrebbe indicare, nel giorno del 25 dicembre, una specifica nascita o dies natalis, quella di Gesù a Betlemme oltre duemila anni fa. Nel mondo romano di allora il solstizio d’inverno rappresentava la festa del Sol invictus, per indicare che da quel giorno la luce, giunta al suo minimo, iniziava la lenta risalita verso le altre stagioni e il solstizio d’estate. Anche per i cristiani dei primi secoli la simbologia della luce era centrale: la venuta del Cristo corrisponde alla comparsa della luce del mondo, che si irradia progressivamente nel tempo. E, come dice S. Leone Magno nell’omelia di Natale, “Dilettissimi, oggi è nato il nostro Salvatore: rallegriamoci. Poiché non vi può essere tristezza nel natale della vita”.

Il Natale, da ricorrenza fondamentale del mondo cristiano, celebrata ogni anno in un medesimo giorno (a differenza di Pasqua e Pentecoste), è diventata di fatto una grande festa laica quasi universale, ben al di là del mondo cristiano, anche per il corredo di comportamenti consolidati e spesso consumistici che trascina con sé, dai doni ai bambini (e agli adulti) alle vacanze invernali, dallo scambio degli auguri alle celebrazioni gastronomiche e al collegamento più o meno realistico con paesaggi idilliaci e paesi immersi nella neve.

Uno degli elementi più caratteristici e interessanti a questo riguardo è la creazione di figure mitiche o magiche che si incaricano di portare i doni ai piccoli, durante la vigilia o la notte di Natale. Talvolta questa figura ha una derivazione religiosa – “Gesù bambino” o Santa Lucia -, ma ormai il personaggio di gran lunga prevalente è Babbo Natale (Santa Claus, Père Noel, ecc.), un anziano con la barba bianca, benevolo e sorridente, di solito dotato di un carro trainato dalle renne. In preparazione a questa occasione, unica durante l’anno, i bambini sono autorizzati a scrivere a Babbo Natale lettere che esprimono desideri di cose che vorrebbero ricevere e che vengono consegnate ai genitori: e lui, rispondendo nella misura del possibile alle missive, passa silenzioso e invisibile durante la notte (che gli spagnoli chiamano Nochebuena) a rallegrare i bambini con doni-regali, e cioè con oggetti concreti (giocattoli, dolciumi o altro) che verranno trovati al risveglio, tipicamente sotto l’albero “di Natale”, vero o finto che sia. Babbo Natale colma le attese dei bambini: e proprio il senso dell’attesa domina il periodo precedente il Natale, quello che liturgicamente nel mondo cristiano è rappresentato dalle settimane dell’Avvento.

La pratica dei regali che i bambini ricevono ha certamente risvolti o declinazioni consumistiche, ma può essere anche indirizzata nel senso di una pedagogia del dono. Anzitutto, non si può dimenticare la deriva originaria che si collega nel periodo natalizio a questi regali: si tratta dell’episodio dei Magi, riferito nel vangelo di Luca, in cui si narra dei doni preziosi e simbolici – oro, incenso e mirra – che questi singolari personaggi dell’Oriente recano al bambino divino, trovato a Betlemme e riconosciuto come futuro re. Ma, soprattutto, si tratta di concepire i regali natalizi come una valida e precoce educazione del bambino ad uno dei gesti più significativi della sua vita futura: quello del dono, appunto, considerato dal punto di vista del ricevente, il bambino che diverrà nel tempo adulto e capace a sua volta di compiere gesti di gratuità nei confronti di altri, inserendosi nella logica temporale del dono. Come ha sottolineato il socio-antropologo Jacques Godbout in un’opera di riferimento sul dono (Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri 1993), la figura magico-mitica di Babbo Natale, vicaria nei confronti dei genitori (che sono i reali attori del dono, all’insaputa del bambino), permette ai bambini di esprimere gratitudine senza sentirsi vincolati esplicitamente dal dono stesso, così come avverrebbe se i regali fossero percepiti come opera diretta del papà e della mamma.

Ho evocato l’albero di Natale, da noi l’abete, come tipica associazione laica e naturalistica alla ricorrenza natalizia. Il presepe è l’altro riferimento, non contrapposto di per sé al primo ma esplicitamente collegato alla nascita di Gesù. Il presepe non è solo una vaga tradizione che si tramanda ancora in parecchie famiglie di tradizione cristiana: è una invenzione di san Francesco, che nel 1225, tre anni prima di morire, espresse il desiderio di rappresentare l’evento dell’incarnazione nel modo più realistico possibile. Come riferisce Tommaso da Celano nella Vita del Beato Francesco, Francesco diede l’incarico ad una persona di fiducia di preparare a Greccio, nella valle reatina, una sorta di tableau vivant – diremmo oggi – con i diversi personaggi, tra cui un bimbo in fasce, e la greppia-stalla che potesse ricordare Betlemme, quando Maria e Giuseppe non trovarono posto per far nascere il bambino nell’albergo della cittadina. Sono relativamente rare oggi le rappresentazioni “viventi” della nascita di Gesù, ma la preparazione di presepi con le statuine e una folla di personaggi diversi, oltre a quelli evangelici, è diventata una forma significativa e tuttora diffusa di arte o artigianato in diverse regioni: essa trova nell’ambito domestico realizzazioni che sono frutto di un impegno tipico del periodo che precede il Natale.

Vi sono parecchie altre tradizioni e consuetudini legate al Natale: tra esse non va dimenticata la letteratura in prosa e poesia con sfondo natalizio, di cui testimonia fra l’altro nell’Ottocento il celebre Canto di Natale di Charles Dickens. Ma, in definitiva, credo che il Natale oltre a tutto il resto abbia assunto il ruolo di indicare nel mondo contemporaneo la discontinuità del tempo. Il tempo cronologico, lineare e continuo che scorre sui nostri orologi e in modo ben più pressante sugli strumenti digitali come il computer e il cellulare, in realtà è anche un tempo discontinuo. Spesso ce ne dimentichiamo. Natale non è un giorno come un altro qualunque: nella sua irriducibile peculiarità, che dal nucleo religioso cristiano si estende al sentire laico e a molteplici pratiche culturali, il Natale ci segnala che il tempo in questo giorno è diverso e diseguale rispetto agli altri giorni, e richiede di essere considerato come tale.

Ce lo dice anche una poesia di Giuseppe Ungaretti, “Natale”, che venne scritta nel 1916 in un periodo di licenza dal fronte della guerra. A un secolo di distanza, il linguaggio essenziale del poeta riesce a comunicarci un’atmosfera di cui anche oggi vorremmo godere:

Non ho voglia / di tuffarmi / in un gomitolo di strade / Ho tanta / stanchezza / sulle spalle / Lasciatemi così / come una / cosa / posata / in un / angolo / e dimenticata / Qui / non si sente / altro / che il caldo buono /Sto / con le quattro / capriole / di fumo / del focolare

AFORISMI

a cura di Leonarda Tola

Tempora currunt

Il tempo come la vita

Nessuna parola ricorre tanto insistentemente negli aforismi e proverbi come il termine tempo. La durata dell’ora e del giorno, delle stagioni dell’anno e della vita allo stesso modo, la distanza da un accadimento a un altro, tutto ciò che chiamiamo tempo, ha molto sollecitato i sapienti e la saggezza popolare. “Tempus omnia medetur”, il tempo cura ogni cosa, si dice, assegnando, alla condizione di mutabilità per cui nessun vivente rimane simile a se stesso ma muta e si trasforma, il potere salvifico, insito nel cambiamento, di attenuare il dolore, medicare le ferite e risanare il male.

Il tempo guarisce ma anche erode e divora ogni cosa, “tempus edax rerum”. Soprattutto “Tempus fugit” o della brevità della vita. A proposito del trascorrere inesorabile del tempo detti e sentenze suggeriscono l’uso del momento appropriato (kairòs): il dantesco “perder tempo a chi più sa più spiace” o il noto adagio “Chi ha tempo non aspetti tempo” (Qui tempus praestolatur, tempus ei deest).

Un testo memorabile peraltro esiste nel quale la parola tempo è celebrata, declinata nella sequenza martellante di otto proposizioni:

“C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,

un tempo per demolire e un tempo per costruire.

Un tempo per piangere e un tempo per ridere,

un tempo per gemere e un tempo per ballare…”

“Per ogni cosa c’è il suo momento e il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo” (omnia tempus habent et suis spatiis transeunt universa sub coelo). Si tratta evidentemente del libro di Qohelet, detto nella tradizione latina Ecclesiaste, che esemplifica l’affannarsi dell’uomo sotto il sole nell’alternarsi di azioni e situazioni, che pare non abbiano fine e neanche un fine (telos) che appaia comprensibile all’uomo. È proprio il tempo il fattore necessario e sufficiente per l’inverarsi nella terra abitata dall’uomo del suo lavoro come fatica di fare e disfare, essere e non essere, per il concretizzarsi di ogni vicenda che segua ad un’altra o si determini come il suo contrario: gettare sassi e raccoglierli, abbracciare e astenersi dagli abbracci, stracciare e cucire, cercare e perdere, serbare e buttar via, amare e odiare, parlare e tacere.

Il tempo è l’elemento volatile e impalpabile, il soffio impercettibile, il fumo che si dissolve, vuoto o vanità; il tempo con la sua indicibile onnipresenza dà l’incipit, il passo e il ritmo, le pause, la durata e lo strappo al volgersi e riavvolgersi, lento incessante o frenetico, embrionale o terminale della sorte di ogni creatura o atomo. Altro nome del tempo è infatti vita.

HOMBRE VERTICAL

a cura di Emidio Pichelan

Prima la scuola

La leva c'è, basta volerla azionare

I numeri sono numeri, i problemi strutturali non si risolvono con pannicelli caldi, la storia la scrivono gli uomini, esseri intelligenti e resilienti. L’analfabetismo funzionale italiano è del 30 per cento (contro il 15 della UE); del 30 per cento risultano anche “le competenze adeguate o elevate” del nostro Paese (contro il 65 per cento della Ue; fonte: Treelle) e il drop out scolastico (l’abbandono precoce del percorso scolastico obbligatorio, anche in questo caso il doppio della media UE).

Domanda retorica: questi primati catastrofici hanno a che fare con la democrazia?

Non basta: nel 2030, tra un decennio, cioè dopodomani, avremo – presumibilmente – un milione e trecentomila alunni in meno e un turnover degli insegnanti del 40 per cento. Ancora una volta, i confronti con gli altri Paesi europei sono sconfortanti: “fatto 100 il numero di studenti italiani tra i 6 e i 16 anni nel 2015, si prevede che nel 2030 saranno 85” (contro i 105 tedeschi ei 125 svedesi; fonte: Fondazione Agnelli).

Non demorde la piaga della disoccupazione giovanile, attestata sul 38 per cento (indovinato! il doppio della media UE). Vuoi mai vedere che gli antieuropeisti scalmanati reclamano un’Italyexit per pura vergogna di questi (e altri) numeri?

Che fanno i governi? Nell’ultima finanziaria, la spesa pubblica per l’istruzione è passata da 48,3 a 44,4 miliardi (circa il 10 per cento in meno, ultimo dei tagli decennali sulla scuola). In tema scolastico, la politica taglia, sbanda, promette o sta alla larga. Qualcuno sogna il ritorno al passato tout court (ai grembiulini, alla maestra unica, all’eliminazione della laurea breve); altri promettono (un miliardo entro Natale, la cifra può suonare bene a qualcuno, ma equivale ad appena un quarto della cifra tagliata dodici mesi fa). Intanto, i precari rimangono tali, volatilizzati gli insegnanti di sostegno, l’educazione civica viene rinviata, il vocabolario degli studenti (e degli italiani) si restringe come un panno inzuppato lasciato al sole, l’educazione civica viene (prudentemente) rinviata al prossimo anno (sempre che il governo non capotti).

Il problema non è solo della politica, non è che la cosiddetta società civile – di cui la società politica è espressione – sia molto più avanti. E, tuttavia, le tre problematiche di lungo respiro – preparazione culturale delle nuove generazioni, democrazia e demografia – li deve affrontare la politica.

Rebus sic stantibus, il futuro prossimo riserva un collasso definitivo. E’ compito della società e della politica evitare i baratri, soprattutto se è possibile. La leva per rovesciare le previsioni c’è, si chiama scuola. Di questa si dovrebbe discutere, anziché smarrirsi tra assegnazione di cattedre, mobilità, chiamata dei supplenti e rincaro delle merendine. Ci vorrebbe, ci vuole una rivoluzione culturale, della società e della politica.

E un governo delle tre c: coeso, competente, coraggioso. Che non cade dal cielo: esce dalle urne di cittadini coraggiosi, chiaroveggenti, caparbi.

RICORRENZE

Tra le ricorrenze di Dicembre ve ne sono alcune, come quelle legate alle festività natalizie e di fine anno, che non hanno certo bisogno di essere ricordate. Noi ne segnaliamo quattro come meritevoli di attenzione nella programmazione delle attività scolastiche perché richiamano temi ad alta valenza educativa.

2 dicembre - Giornata mondiale per l'abolizione della schiavitù

Il 2 dicembre del 1949 l'Assemblea Generale dell'ONU votava la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, entrata in vigore nel marzo dell'anno successivo e recepita dall'Italia con la legge 23 novembre 1966, n. 1.173.

9 dicembre – Giornata mondiale per la commemorazione delle vittime di genocidio

Istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come Giornata Internazionale per la Commemorazione e la dignità delle vittime di genocidio, e della prevenzione di questo crimine, considerando che in tale data cade l'anniversario dell'adozione della Convenzione sulla Prevenzione e Condanna del Crimine di Genocidio (La Convenzione sul Genocidio), avvenuta il 9 dicembre 1948.

Vedi su questo tema il sito ONUITALIA

10 dicembre - Giornata internazionale dei diritti umani

La data ricorda quella in cui fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.

Sul numero 5/8 della nostra rivista Scuola e Formazione del 2019 è pubblicato un contributo di Antonio Papisca sul tema Diritti umani e cittadinanza in cui l'autore fonda in termini giuridici la preminenza del rispetto dei diritti umani, in quanto esplicitamente citati nella nostra Costituzione, su ogni altra norma giuridica o valutazione politica. Rimandiamo a quel testo per chi volesse trattare il tema con i propri studenti.

18 dicembre - Giornata internazionale per i diritti dei migranti

Ricorrenza proclamata nel 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in ricordo dell'approvazione, avvenuta il 18 dicembre 1990, della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Due anni fa sulla nostra rivista Scuola e Formazione (n. 9/12-2018), nella rubrica "Antologia moderna" avevamo pubblicato una pagina di Davide Enia (scrittore, drammaturgo e attore) tratta dal suo Appunti per un naufragio (Sellerio 2017). Si tratta a nostro avviso di una buona lettura da proporre agli studenti in occasione di questa ricorrenza.

NOTE MUSICALI

a cura di Francesco Ottonello

Fryderyk Chopin (1810 – 1849): Studio Op.25 No.11 Vento d'inverno

Con il termine di Studio, in musica, si indica una composizione con finalità squisitamente didattiche, destinata ad uno specifico strumento, il cui scopo è sviluppare un particolare problema tecnico per facilitarne l’esercizio e realizzarne la soluzione. La letteratura pianistica è costellata di questi lavori che vanno da composizioni molto semplici, destinate ai principianti, fino a importanti lavori complessi e articolati volti a perfezionare il virtuosismo dell’esecutore. Nel caso degli Studi di Chopin, l’unico aggancio con gli aspetti didattici è la volontà di offrire all’esecutore uno strumento per perfezionare la propria tecnica. Tuttavia queste opere rappresentano, in un certo senso, la negazione del concetto stesso di studio: la pregnanza artistica, l’afflato musicale, la qualità delle componenti sonore sono tali che uno studio di Chopin è prima di tutto un’opera d’arte e in seconda battuta un supporto tecnico per l’esecutore.

Gli Studi trascendono se stessi, hanno rivoluzionato la tecnica pianistica, esplorano a fondo le possibilità offerte dalla tastiera e dallo strumento, innescano a loro volta nuovi aspetti tecnici, sempre in un quadro costantemente elevato di livello artistico. È stato scritto che l’evoluzione del linguaggio pianistico, la difficoltà tecnica e lo sforzo necessari al superamento delle problematiche proposte dagli studi di Chopin «diventano manifestazione esteriore di una tensione e una sofferenza interiori» (Carlo Cavalletti).

Chopin compose due raccolte diverse di studi in due epoche diverse della propria attività, l’Opera 10 e l’Opera 25. Tutti gli studi di Chopin hanno ricevuto titoli apocrifi più o meno ispirati dal loro contenuto musicale e dalle sensazioni che generavano negli ascoltatori; lo studio numero 11 dell’Op. 25 ha ricevuto il titolo di Vento d’Inverno per l’intensa drammaticità che lo pervade e per la veemenza della scrittura musicale. In realtà pare che questo senso impetuoso, eroico, talvolta potremmo dire marziale della composizione, derivi dalla notizia della presa di Varsavia da parte dei Russi, dopo la Rivoluzione polacca del 1830.

LA SCUOLA C'È. LA SCUOLA È

I volti e i luoghi delle scuole italiane animano il calendario che la CISL Scuola ha prodotto per il 2019. Per ognuno dei dodici mesi dell'anno, un breve film racconta la presenza della scuola in ogni angolo del Paese; ambienti, età, situazioni diverse compongono un caleidoscopio vivente nel quale si moltiplicano immagini che ci restituiscono la varietà e la bellezza di ciò che la scuola riesce ad essere, ogni giorno, per tutti e dovunque.

Per ogni mese del calendario uno specifico "codice a barre" del tipo QR code dà accesso, per chi lo inquadra col suo smartphone, alla pagina web che ospita il breve film realizzato per noi da Giovanni Panozzo. Un giro d'Italia per dirci ogni volta, in luoghi diversi, che la scuola c'è, e ciò che riesce ad essere grazie alla straordinaria energia che la muove.

Il film del mese di dicembre

"La scuola che trasforma"

La grande valenza formativa della musica, che è sempre e comunque dimensione di insieme. Impegno e sacrificio legati alla ricerca della miglior padronanza del proprio strumento vanno di pari passo con l'attenzione agli altri e al dialogo indispensabile nell'esecuzione orchestrale. Un intreccio che riflette quello tra melodia e armonia, per un'attività non rivolta a un' élite, motore potente di trasformazione e di crescita per tutti. Il film di dicembre è girato nella sezione a indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo "A. Fusinato" di Schio (VI).

RILANCI E ANTICIPAZIONI DA "SCUOLA E FORMAZIONE"

Da diversi anni ormai, il numero di Scuola e Formazione che arriva per Natale riporta, al centro, un quartino, stampato in carta speciale, con un racconto originale pensato per questo importante appuntamento. Quello di quest'anno lo abbiamo chiesto a Raffaele Mantegazza che ci ha regalato un pezzo ricco di tenerezza e poesia. Per questo lo anticipiamo nell'Agenda di inizio dicembre in modo che sia possibile, per chi lo desidera, utilizzarlo con i suoi allievi.

Mite, un sentimento

di Raffaele Mantegazza

Un po’ ci scalderanno quell’asino e quel bue

Guido Gozzano, La Notte Santa

Questo orecchiuto di fianco sta veramente scocciando. Dice che faccio troppo rumore! Si lamenta perché rumino. Ma che cosa ci posso fare, rovinarmi la digestione? Se sono un ruminante, devo ruminare! È vero però che quando c’è silenzio qui dentro si sta proprio bene. Una nebbiolina calda aleggia su di noi, e c’è un’atmosfera così intima, così famigliare. Ma devo ammettere che l’amico è anche simpatico, e poi ci tiene al bambino; lo si capisce da come lo guarda con quegli occhi umidi e amorevoli, come se fosse un suo cucciolo.

E comunque noi due ci conosciamo da tempo; siamo amici e siamo unici: l’unico bue e l’unico asino del nostro umano, che non è tanto ricco, anzi è decisamente un poveretto. Ma ci tratta bene, non ci picchia mai e a volte parla alle nostre orecchie, con una voce calda e amorevole. Non crede al proverbio “la frusta per il cavallo, la cavezza per l’asino”, forse non crede che la violenza sia l’unica forma di comunicazione tra umani e non umani. Con lui vado d’accordo, lo riconoscerei tra migliaia di umani. “Il bue conosce il proprietario”: questo è un proverbio saggio.

Questa stalla è casa nostra. Fino a qualche mese fa ci abitava anche un cavallo, poi credo che gli umani l’abbiano venduto, mentre la vacca, da quanto è incinta, è stata spostata in una stalla di un amico del nostro umano. Condividiamo lo spazio e non litighiamo quasi mai; lui è un gran lavoratore, io sono un po’ meno paziente, nonostante quello che dicono di noi buoi. E del resto, la sua grande intelligenza smentisce le dicerie sui suoi simili. Viviamo qui, conosciamo ogni angolo, sappiamo da dove entrano gli spifferi: per questo ho spostato un po’ con il muso la mangiatoia rispetto a dove l’avevano appoggiata. Proprio davanti a una trave sconnessa che fa entrare l’aria gelida: umani distratti!

Agli umani siamo abituati: vengono qui la sera a scaldarsi, a raccontare storie bellissime e antiche, che noi ascoltiamo incantati. È bello sentirli narrare, sono capaci di far rivivere la realtà attraverso le parole, ma anche i gesti, i toni della voce, i silenzi. Devo dire che l’orecchiuto si è un po’ esaltato da quando ha sentito la storia che parla di un suo antenato, l’asina di Balaam o qualcosa del genere che sembra conoscesse la lingua degli umani. Qualche volta un maschio e una femmina si rifugiano qui per i loro giochi d’amore, ed è dolcissimo sentirli parlare: “come sei bella, amica mia, come sei bella”, “come sei bello, amico mio, come sei amabile”. Quando poi vogliono provare a descrivere la loro bellezza di umani, prendono noi animali come esempi: “alla cavalla del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia”, “i tuoi occhi sono come due colombe”, “i tuoi denti come un gregge di pecore tosate, che risalgono dal bagno”. Se non ci fossimo noi bestie questi umani non potrebbero nemmeno parlare d’amore. Purtroppo nessuna ha mai paragonato il suo amato a un bue, ma a modo nostro, siamo belli anche noi.

Ma il momento più straordinario è quando alla stalla vengono i bambini: sono così divertenti quando giocano, ruzzano tra la paglia, fanno le loro lotte, così puri, così teneramente vergini. Sporchi, sudati, appiccicosi, così simili a noi, così capaci di capire le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre voci. Ci tirano la coda, è vero, una volta uno ha addirittura cercato di cavalcarmi (lo fanno con l’orecchiuto, ma per lui è più normale), ma ci portano anche qualche bocconcino da mangiare e ci accarezzano timidi e gentili. Un umano ha scritto che nei giorni del Messia “le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze”. Un po’ di quella pace e di quella gioia la proviamo anche qui, quando la stalla si riempie di grida infantili.

Non è la prima volta che vediamo un umano nascere; spesso la nostra stalla viene usata per dare riparo alle donne che devono partorire. Non è così strano, anzi è quasi normale; la stalla è spesso la stanza meno fredda delle piccole case in cui gli umani più poveri abitano. A volte ci mandano via al momento del parto, ma stavolta ci hanno permesso di restare, anche perché quando la donna è arrivata qui mancava troppo poco tempo alla nascita. Ho capito subito che l’uomo era preoccupato e spaventato, lei invece no, era affranta ma aveva una strana sicurezza negli occhi. Le femmine sono così, tenacemente pronte agli eventi, forse perché non si illudono di dominarli ma se ne lasciano attraversare. E questa ragazza sembra davvero fatta di cristallo, come se sapesse di essere un prisma nelle mani di un progetto più grande di lei e di noi. È madre ma è anche figlia. Strana cosa: figlia del suo figlio. Che bue filosofo!

Ricordo perfettamente il momento della nascita. Mi ero appena svegliato e ho capito che mancava davvero poco; ho osservato l’orecchiuto che era attento e preoccupato, ha mosso la coda come per dire “ci siamo”. La stalla si è tutta tesa un un’attesa mirabile. La donna si è sdraiata sulla paglia, l’uomo la accarezzava dolcemente, lei ha emesso un gemito, lui ha avuto un brivido e poi…

…e poi tutto si è fermato e il tempo non scorreva più e le stelle erano immobili e io guardavo il mio fiato e l’alito restava fermo in una nuvoletta e la coda del mio compagno era immobile e non c’era respiro non c’era rumore non c’era tempo ma non era il nulla era qualcosa e fuori c’era un pastore che guidava le pecore e rimaneva fermo e l’acqua del ruscello non scorreva più e io non avevo paura solo una strana incredulità e una dolcissima attesa e nell’immobilità ho sentito una luce ho visto una voce ho annusato un colore ho assaporato un suono e poi il bambino ha gridato come nessuno aveva mai gridato prima e il tempo si è rimesso in moto e il fiato saliva e la coda scodinzolava e il pastore camminava e l’acqua scorreva e il bambino c’era…

…ed era lì, piccolo e urlante, bello e fragile, con la gioia e la voglia di vivere di tutti i cuccioli, con quell’odore che hanno i piccoli degli umani e che rimane loro addosso per qualche mese: l’odore del nuovo, dell’inatteso, della vita che vuole vivere. Un nuovo essere vivente su questo pianeta, un punto di vista del tutto inedito, occhi che vedono il mondo per la prima volta. Mi commuovo sempre quando penso che l’Universo ha dovuto attendere milioni di anni per essere visto per la prima volta dallo sguardo di questo bambino. E che il tutto si ripeterà per sempre, generazione dopo generazione.

Il bambino è piccolo, ben fatto, già pieno di sapienza e grazia anche se non ancora di età; ha già qualche capello in testa, piange un po’ ma non troppo, ha due manine delicate ma decisamente molto grandi. Ha un odore penetrante, di muschio e di boschi, ricorda un po’ quello del cedro, o dell’issopo. Ha una vocina dolce quando piange, una specie di richiamo, come se mostrasse tuta la sua fragilità. Nudo, è proprio fragile, come tutti i neonati. La mamma gli ha coperto le parti intime con un panno, l’ha asciugato teneramente, ma è il padre che lo pulisce e lo lava con grandi mani callose da falegname che hanno imparato a trattare l’anima del legno e ora reimparano i gesti per calmare l’anima di un bimbo. Vorrei tanto avere le mani per accarezzare questo piccolo, per poterlo tenere in braccio. Intanto gli alito un po’ sul viso perché questa cosa lo fa tanto ridere.

La ragazza adesso è stanca. Com’è bella in questa penombra. Sembra ancora una bambina, con quello sguardo che pare ripiegato all’interno, come a guardare dentro di sé, come se nel suo intimo serbasse chissà quali segreti. L’uomo sta osservando il bambino con una infinita tenerezza che nei loro maschi è cosa rara, quasi se ne vergognano; se si vedessero come sono belli quando hanno questo sguardo disarmato e sognante. Oggi hanno avuto visite, tanti pastori che conosco ma anche tante persone sconosciute, tutti poveri, tutte persone semplici ma ciascuno con un dono per la mamma, il papà o il bimbo. I genitori hanno condiviso le cibarie, non hanno tenuto niente per sé; c’è stata una vera e propria festa e qualcosa è stato riservato anche a me e al mio amico, per fortuna.